Patrimoine transfrontalier

Le passé de borne en borne

Bienvenue sur la boucle transfrontalière « Sur le sentier des douanes » située dans les bois de Vosogne (Valleiry) et de Fargout (Chancy).

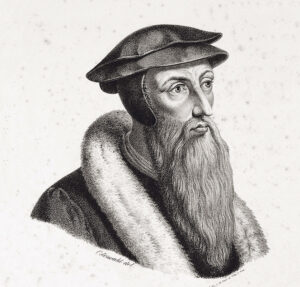

BP1 : Genève passe à la réforme 1535

Au début du XVIe siècle, Genève est une ville indépendante placée sous l’autorité de son évêque. Dès la fin du XVe siècle, celui-ci est de plus en plus inféodé à la maison de Savoie, dont les propriétés encerclent Genève. Les Genevois, en défiance tant vis-à-vis de leur évêque que du duc de Savoie signent alors des traités d’alliance et de protection avec les cantons suisses (traités de combourgeoisie). La Réforme pénètre à Genève grâce à des marchands allemands ou confédérés. La Ville bascule dans le camp de la Réforme en 1535. Lors d’une guerre opposant les Confédérés alliés au roi de France à la maison de Savoie, la totalité de la Savoie est envahie en 1536. Les territoires occupés par les Bernois (dont l’essentiel des terres situées entre Jura, Mont-Sion et Salève, ainsi que la région de Thonon) sont convertis au protestantisme.

Le comte, puis duc de Savoie voyait Genève comme la capitale idéale de ses Etats… aussi il n’eut de cesse que de vouloir prendre cette ville. Ses habitants ne l’entendaient pas ainsi et se sont rapprochés des cantons suisses avec lesquels ils entretiennent des liens commerciaux. Des traités de combourgeoisie sont signés avec les cantons de Fribourg et de Berne notamment. Les premiers réformés présents en ville de Genève sont des marchands allemands. Des troubles ont lieu en ville de Genève et deux partis s’affrontent, celui des partisans du duc de Savoie, celui des partisans des relations renforcés avec les Confédérés. Enfin, l’évêque de Genève, inféodé à la famille de Savoie, n’est plus en mesure de défendre les intérêts des habitants de Genève. Aussi un nombre croissant de Genevois prennent le parti des réformés. L’évêque quitte Genève définitivement en 1533. La messe est abolie le 10 août 1535. C’est le passage à la Réforme.

Une guerre est déclarée en 1536 et une alliance composée de la France, Berne, les Valaisans et les Fribourgeois occupe toute la Savoie (Vaud, Savoie, Pays de Gex, etc.). La Savoie disparaît en tant qu’Etat pour une trentaine d’année. Les paroisses occupées par les Bernois (Valleiry, Chênex, Vers, Viry, etc.) sont occupées par les Bernois et converties au protestantisme, alors que celles sous domination française (Vulbens, Chevrier, Dingy, Savigny, etc.) sont laissées au catholicisme.

Le duc de Savoie Emmanuel-Philibert, à la tête de l’armée de l’empereur Charles-Quint, défait l’armée française lors de la bataille de Saint-Quentin en 1557. Il recouvre au traité du Cateau-Cambrésis (1559) les territoires annexés en 1536 par les Français, puis en 1564 (traité de Lausanne) ceux annexés par les Bernois, sauf le Pays de Vaud, laissé à Berne.

Les habitants convertis au protestantisme dès 1536 peuvent garder leur religion, ce qui est une exception en Europe. À Emmanuel-Philibert succède en 1580 Charles-Emmanuel, moins conciliant que son père à l’endroit de la religion réformée. Progressivement, les protestants de Savoie sont ramenés dans le giron de l’Eglise catholique. Charles-Emmanuel n’a de cesse de vouloir prendre Genève, y compris par la force. Ce sera l’épisode de l’Escalade (22/23 décembre 1602), qui est un échec. Six mois après, au traité de Saint-Julien (juillet 1603) est acté le divorce entre Genève et la Savoie, mais également l’indépendance de la Ville.

Texte rédigé par Claude Barbier, historien, membre de la société d’histoire régionale La Salévienne.

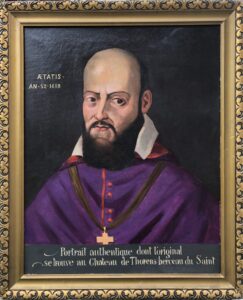

BJ1 : Entre restauration de la Savoie et traité de Saint Julien

Le duc de Savoie recouvre ses territoires après le traité de Cateau-Cambrésis (1559). À la suite du traité de Lausanne (1564), les Bernois restituent au duc de Savoie les territoires occupés depuis 1536. Chose unique alors en Europe, le duc de Savoie Emmanuel-Philibert permet à ses sujets protestants, convertis au protestantisme en 1536, de conserver leur religion. Cette politique d’accommodement cesse avec le duc Charles-Emmanuel de Savoie, arrivé au pouvoir en 1580.

François de Sales (portrait ci-dessus), évêque de Genève-Annecy (en poste à Annecy), entreprend la conversion des protestants habitant en Savoie. Mais Charles-Emmanuel a d’autres velléités : prendre Genève par la force. Ce sera la désastreuse tentative de prendre Genève de force, lors de l’épisode de l’Escalade (22-23 décembre 1602), qui se conclura par la reconnaissance de l’indépendance de Genève, lors de la signature du traité de Saint-Julien (juillet 1603).

Texte rédigé par Claude Barbier, historien, membre de la société d’histoire régionale La Salévienne.

BP2 : Révocation de l'Edit de Nantes (1685)

Après une guerre entre la France et la Savoie (1600), la Savoie perd la Bresse, le Bugey et le Valromey (traité de Lyon, 1601), annexés par la France. Une politique systématiquement antiprotestante est mise en place dans ce territoire avec la venue au pouvoir de roi de France Louis XIV. En 1685 celui-ci ratifie l’édit de Fontainebleau, qui vient annuler la possibilité aux protestants de pratiquer leur culte, tel que cela avait été reconnu par l’édit de Nantes (1598). Il s’ensuit le départ massif de protestants vers « les Allemagnes » ainsi que vers les Pays-Bas. Nombre d’entre eux trouvent refuge à Genève, où certains s’établissent définitivement. La région du Vuache, est un des corridors par lequel transitent ces protestants qui quittent la France.

Texte rédigé par Claude Barbier, historien, membre de la société d’histoire régionale La Salévienne.

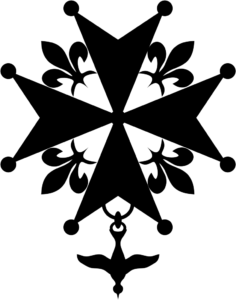

L’itinéraire culturel européen de l’exil des Huguenots et des Vaudois

En 1685, le roi Louis XIV révoque l’Edit de Nantes et un climat de persécution s’installe en France.

200 000 « Huguenots » (croix huguenote ci-contre) cherchent alors refuge sur des terres protestantes en Europe et dans le monde. Dans le Sud-Est du Royaume de France, la Réforme est très présente. Depuis le Dauphiné, les Cévennes et le Luberon les départs sont nombreux vers Genève, puis vers l’Allemagne où ils sont accueillis et peuvent fonder des colonies. Les Vaudois des vallées du Piémont, qui adhèrent à la Réforme, s’exilent et suivent les mêmes chemins.

Tout au long de ses 2000 km, le sentier international « Sur les pas des Huguenots » suit au plus près le tracé historique de cet exil. Au départ du Poet Laval (Drôme) et de Mialet (Gard-Cévennes) le cheminement dominant passe par Genève, traverse la Suisse, les « Land » du Bade-Wurtemberg et de la Hesse jusqu’à Bad Karlshafen. En Allemagne le chemin passe par les nombreuses implantations Huguenotes et Vaudoises.

Pour en savoir plus : https://www.surlespasdeshuguenots.eu/

BJ2 : Entre invasions, révolution et restauration

Le 22 septembre 1792 les troupes françaises commandées par Montesquiou envahissent sans déclaration de guerre la Savoie, annexée ainsi par la France. Genève se trouve désormais totalement enclavée. La révolution trouve des adeptes à Genève, « révolutionnée » en 1794 et qui vit sous l’influence française. Genève est annexée en 1798 et devient la préfecture du département du Léman (carte ci-dessous), composé du Pays de Gex, des deux tiers de toute la Haute-Savoie (moins l’arrondissement d’Annecy).

Genève était rattachée à son arrière-pays pour la première fois depuis le Moyen-âge. Le département du Léman va disparaître avec la libération du territoire par les Autrichiens dès le 31 décembre 1813. Genève sera rattachée à la Suisse en 1815, la Savoie retournera dans le royaume de Piémont-Sardaigne.

La frontière actuelle a vu son tracé actuel entre Genève et Royaume de Piémont-Sardaigne (puis France) dessiné pour l’essentiel en 1816.

Texte rédigé par Claude Barbier, historien, membre de la société d’histoire régionale La Salévienne.

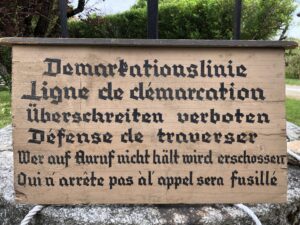

BJ3 : Seconde guerre mondiale (1939-1944)

À la suite de la défaite de l’armée française en 1940, une partie des communes de Chevrier, Dingy-en-Vuache et Vulbens se trouve occupée par les Allemands et séparée du reste de la Haute-Savoie par la ligne de démarcation (panneau ci-dessous).

Ce statut perdure durant l’année 1941. Le reste de la Haute-Savoie est régi par le régime de Vichy, en zone non-occupée. En novembre 1942, à la suite du débarquement américain en Afrique du Nord, la zone non-occupée est envahie par les Allemands, qui laissent la place, dès janvier 1943 aux Italiens. De nombreux réfugiés, notamment juifs tentent alors, pour fuir la déportation, d’entrer illégalement en Suisse, en s’affranchissant des hauts barbelés qui courent le long de la frontière franco-suisse. En septembre 1943, après la capitulation italienne, la Haute-Savoie est de nouveau occupée par les Allemands. S’opère alors une chasse systématique aux réfugiés, aux partisans, aux résistants. Les nazis sont chassés et la Haute-Savoie libérée en août 1944.

Texte rédigé par Claude Barbier, historien, membre de la société d’histoire régionale La Salévienne.

BP3 : Des frontaliers à la métropolisation

Au début du XXe siècle encore, un frontalier est une personne qui est propriétaire de terrains agricoles en Savoie et qui habite Genève, ou de Savoyards propriétaires sur le canton de Genève. Après la Seconde Guerre mondiale, le terme désigne de plus en plus ceux et celles qui habitent la Haute-Savoie (ou le Pays de Gex) et qui travaillent à Genève (plus rarement dans l’autre sens). On compte 809 frontaliers en 1949 la première année où ils sont recensés. Leur nombre est de 8 000 en 1967. Leur nombre ne fait que croître jusqu’à la crise de 1974. Après quelques années, leur nombre repart à la hausse. Jusqu’à l’entrée en vigueur des accords bilatéraux Europe/Suisse en 2002, les frontaliers étaient astreints à une période de résidence en zone frontalière (10 km autour de Genève). Cette contrainte ayant été levée, les frontaliers résident désormais de plus en plus en loin de leur lieu de résidence. À la fin de 2020, le nombre de frontaliers était de l’ordre de 100 000.

Les maires des communes de Haute-Savoie et du Pays de Gex ont négocié au début septante la rétrocession d’une part des revenus perçus par les frontaliers à Genève. C’est le sens de l’accord franco-suisse signé le 29 janvier 1973 qui permet aux communes de Haute-Savoie et du Pays de Gex de se voir verser 3,5 % de la masse salariale des frontaliers. Les sommes perçues en 2021, de l’ordre de 326 millions de francs suisses millions, sont consacrées aux investissements dans les communes (écoles, routes, etc.).

Texte rédigé par Claude Barbier, historien, membre de la société d’histoire régionale La Salévienne.

Le Rhône dépasse les bornes

Bienvenue sur la boucle transfrontalière « Sur le sentier des douanes » située dans les bois de Vosogne (Valleiry) et de Fargout (Chancy).

T1 : Les bornes frontières

Le Canton de Genève et le département de la Haute-Savoie sont liés par 64.7 km de frontière.

La frontière est matérialisée par des repères, principalement des bornes frontières en pierre ou des chevilles en laiton. Les repères doivent être durables et pouvoir être visibles en tout temps sur toute l’étendue du tracé.

Sur les bornes en pierre, on distingue :

- Le numéro de la borne : dans la série, une lettre ou un chiffre supplémentaire signifie que la borne a été rajoutée entre deux bornes existantes.

- Le tracé de la frontière : un trait droit vers la borne précédente ou suivante, sinueux si un cours d’eau fait frontière.

- Le millésime : année de pose de la borne. Plusieurs millésimes indiquent que la borne a été déplacée.

- Un blason de chaque côté, correspondant aux deux Etats. Selon l’emplacement, «S» signifie Suisse ou Sardaigne. L’aigle peut être genevois ou sarde. «G» signifie Genève.

Certaines bornes frontières sont absolument remarquables de par leurs emplacements ou par la diversité des formes, blasons ou inscriptions qui les ornent. Elles illustrent l’évolution des Etats ayant occupé et délimité les territoires au fil du temps, ainsi que les spécificités géographiques des lieux. Elles constituent de véritables petits monuments historiques.

T2 : Les terrasses fluvio-glaciaires

Les trois terrasses successives sculptées par le Rhône dans les alluvions fluvio-glaciaires, correspondent à trois niveaux d’enfoncement du fleuve.

L’histoire de la plaine lémanique est une répétition de phénomènes géologiques énormes, tels que l’avancée et le recul de la mer qui est venue inonder nos régions en plusieurs longues périodes, suivis par l’avancée et le recul des glaciers dont les cycles s’étalent sur plus de 100 000 ans. La glaciation la plus rude – et celle pendant laquelle les glaciers se sont le plus allongés – est la dernière (Würm). Le glacier du Rhône glissait sur notre territoire sur une épaisseur de 800 à 1000 m.

Le Rhône genevois apparaît à la fin de l’ère tertiaire, après le retrait de la mer. Le bassin de Genève est alors traversé d’est en ouest par un Rhône primitif qui n’a laissé d’autre trace visible qu’une gorge profonde entre le Grand Crêt d’Eau (haute chaine du Jura) et le Vuache : le défilé de l’Ecluse. Au début de l’ère quaternaire, le climat, jusqu’alors chaud et sec, devient froid et humide, entraînant au nord de l’Europe et dans les Alpes une extension considérable des glaciers. Celui du Rhône et celui de l’Arve confluent à peu près sur l’emplacement de la ville de Genève actuelle. Ils apportent du Valais et du Mont-Blanc des masses de débris, sous forme de moraines de fond qui recouvrent la molasse et remplissent les sillons creusés par le Rhône primitif. Mais le climat finit par se réchauffer, le glacier fond et recule. Les torrents, issus des glaciers en retrait, délavent les moraines et répandent dans les régions basses les graviers puissants de « l’alluvion ancienne ».

Vers la fin de cette époque de l’alluvion ancienne, le Rhône réapparaît sous forme d’un sillon profond d’au moins 20 mètres, entaillé dans les graviers interglaciaires. Mais cette vallée interglaciaire du Rhône n’a pas le temps d’évoluer beaucoup : 80 000 ans environ avant notre ère, une nouvelle vague de froid ramène pour des millénaires les glaces et les moraines. Les glaciers de cette nouvelle période (Würm) avancent par poussées successives, suivies de légers retraits, et finissent par recouvrir les plaines alluviales et la molasse. Toute la topographie est revêtue d’une nouvelle moraine de fond. Cette glaise bleue et jaune à cailloux striés constitue le sol arable du plateau genevois.

Il y a environ 20 000 ans, les glaciers würmiens fondent à leur tour et reculent par étapes. Le défilé de l’Ecluse, obstrué par un bouchon de matériaux morainiques, retient un lac boueux qui s’élève au moins jusqu’à une altitude de 428 m. Ce lac n’est que l’extrémité aval d’un Léman postglaciaire, plus vaste et plus profond que l’actuel.

Quatre larges cônes torrentiels se déversent dans ce lac et apportent sable et gravier en abondance. Le lac n’a qu’une durée éphémère. L’obstacle morainique du défilé de l’Ecluse, peu résistant par sa nature, cède et le lac se vide jusqu’à un niveau de 408 m environ.

Le Rhône postglaciaire retrouve la vallée interglaciaire et entame le troisième cycle de son histoire. Guidé par cette trace, le fleuve n’hésite pas, il évite de nouveaux obstacles pour créer ses premiers méandres. Son tracé se rapproche de celui de notre époque. Ses méandres s’accentuent et se creusent, façonnés par les soulèvements de terrains. Il en résulte le système de terrasses de plus en plus rapprochées du talweg actuel.

On a pu dater la terrasse moyenne relativement à la préhistoire. Le Rhône coulait à son niveau un peu avant l’époque magdalénienne (environ -17 000 ans).

Sources :

- Fiche-rivière n°9 « Le Rhône » – DIA / Etat de Genève

https://www.glaciers-climat.com/cg/le-quaternaire-dans-les-alpes/

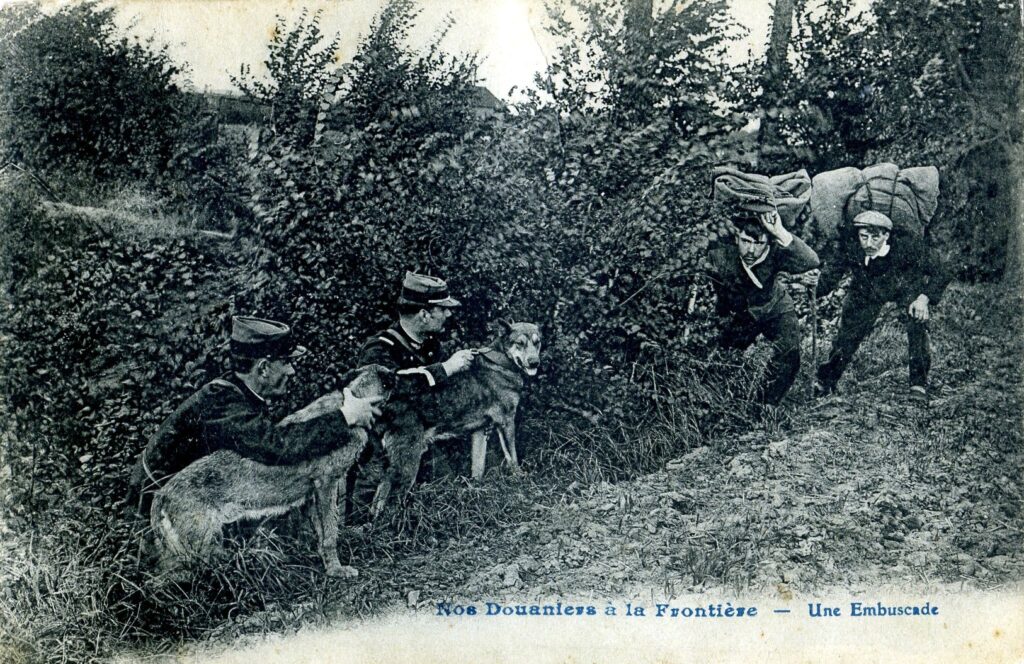

T3 : Le sentier des douanes

Histoires de contrebandiers dans le secteur Viry/Valleiry – Des faits-divers relatés dans le journal Le Cultivateur Savoyard

De par sa situation à proximité de la frontière genevoise, le secteur du canton de Saint-Julien-en-Genevois a toujours été le théâtre d’un intense jeu de cache-cache entre les contrebandiers et les douaniers. Mais si la fraude fut pendant longtemps une tradition locale, avec mille astuces pour faire le plein d’essence ou ramener du chocolat de Suisse, certains évènements furent nettement plus tragiques. Ainsi, dans la nuit du 13 mai 1808, un groupe de neuf douaniers français surveille la route entre le hameau d’Essertet et le village de Valleiry. Ils ont été avertis qu’un convoi frauduleux doit emprunter ce chemin pour se rendre à Seyssel. L’information est bonne, car les douaniers arrêtent bientôt trois individus montés sur des chevaux lourdement chargés. Sommés de descendre de leurs montures, les cavaliers font semblant d’obtempérer avant d’ouvrir le feu sur les gabelous qui répliquent aussitôt. Dans la fusillade, deux contrebandiers parviennent à s’enfuir à pied. Une fois le calme revenu, les douaniers découvrent avec stupeur que leur collègue Pierre-François Bresson gît raide mort sur le sol, une balle dans la tête. La vie d’un homme pour un chargement de douze ballots de mousseline anglaise…

Autre fait-divers, plus classique et moins dramatique, du côté de Valleiry. Février 1896, M.M. Calève, Barber et Favre, préposés de la brigade des douanes du pont de Bellegarde, sont en surveillance dans la zone franche, près des bois de Valleiry. S’imaginant tranquilles par ce froid glacial, quatre contrebandiers, chargés chacun d’un ballot, surgissent soudain au coin d’un chemin. Les douaniers tentent alors un encerclement des suspects, mais ceux-ci s’aperçoivent de la manœuvre et détalent vivement. Bien entendu, la poursuite ne donne aucun résultat et les douaniers doivent se contenter de ramener les ballots, qui contiennent tout de même cent kilos de tabac étranger, à la gare de Valleiry.

Textes et cartes postales : Dominique Ernst

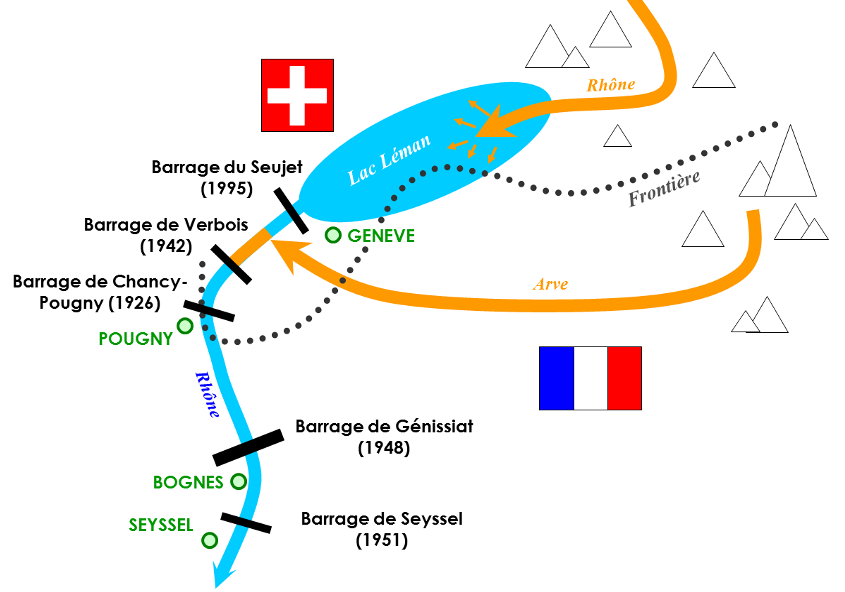

T4 : Le Rhône

Frontière / Axe de communication (vert) :

Longtemps le Rhône fut une frontière naturelle. La situation géographique du canton de Genève fit du fleuve, pendant de longs siècles, une frontière politique entre la rive gauche, peuplée par les Allobroges (Celtes soumis aux romains) et la rive droite, habitée par les Helvètes (Celtes insoumis). Entre 534 et l’an mille environ, Genève ne garde son importance que grâce à la navigation sur le lac et le Rhône, tandis que, durant cette période, beaucoup de villes ne possédant pas un avantage stratégique subissent une décadence générale. Après l’incorporation de la région au royaume franc, le Rhône séparait la Savoie et le royaume de France. Enfin il sépara le royaume de Sardaigne et la France qui étendait ses terres jusqu’à Saint-Jean et ceci jusqu’en 1816, date à laquelle toutes les communes actuelles du canton se rattachèrent à Genève et le canton à la Suisse.

Parallèlement, dès la protohistoire, le Léman et le Rhône furent des axes privilégiés de circulation. Le lac et le fleuve étaient navigables, sauf du Fort l’Ecluse à Génissiat. De nombreux cheminements empruntaient leurs rives ou franchissaient le cours d’eau en des points favorables comme les gués ou les pertes. Les contacts entre les populations en étaient aussi facilités. César déjà, dans ses commentaires sur la Guerre des Gaules, remarquait les possessions des Allobroges sur les deux rives du fleuve et rappelait la tentative des Helvètes d’utiliser le pont de Genève pour traverser le fleuve et pénétrer à l’intérieur de la Province. Genève a toujours eu une position privilégiée, à l’interface du lac Léman et de la route terrestre du Rhône. Port important, défendu par un oppidum, il accueillait les nautes (bateliers) du Rhône et du Léman.

Sources :

- Fiche-rivière n°9 « Le Rhône » – DIA / Etat de Genève

- Guide de découverte du patrimoine transfrontalier : les chemins du bassin genevois – Slatkine

Barrage / Electricité (jaune) :

On dénombre aujourd’hui cinq barrages entre Genève et Seyssel :

– Le barrage du Seujet: De 1894 à 1995, la régulation du niveau du lac se faisait « à la main » à l’aide de rideaux mobiles en bois fixés au pont de la Machine. Le barrage du Seujet a été inauguré en 1995, avec comme objectifs de régulariser le niveau du lac Léman, de moduler le débit du Rhône et de produire de l’électricité. Le barrage est équipé d’une passe à poisson permettant chaque année à 4 000 poissons de remonter le fleuve, ainsi que d’une rampe facilitant le passage des castors. Depuis 2002, l’ouvrage a reçu la certification « naturemade star », un label qui garantit la provenance de l’énergie et la qualité de sa production selon les critères les plus exigeants d’Europe. Ceci lui permet aujourd’hui d’alimenter le produit « Electricité Vitale Vert ».

– Le barrage du Seujet: De 1894 à 1995, la régulation du niveau du lac se faisait « à la main » à l’aide de rideaux mobiles en bois fixés au pont de la Machine. Le barrage du Seujet a été inauguré en 1995, avec comme objectifs de régulariser le niveau du lac Léman, de moduler le débit du Rhône et de produire de l’électricité. Le barrage est équipé d’une passe à poisson permettant chaque année à 4 000 poissons de remonter le fleuve, ainsi que d’une rampe facilitant le passage des castors. Depuis 2002, l’ouvrage a reçu la certification « naturemade star », un label qui garantit la provenance de l’énergie et la qualité de sa production selon les critères les plus exigeants d’Europe. Ceci lui permet aujourd’hui d’alimenter le produit « Electricité Vitale Vert ».

– Le barrage de Verbois : Principal ouvrage hydroélectrique du Rhône genevois, le barrage de Verbois a été inauguré en 1944. Il s’agit de la plus grande source de production d’énergie électrique du canton de Genève. Le débit du Rhône permet à Verbois de produire en moyenne 466 GWh par année, soit 15 % de la consommation du canton de Genève. Une passe à poissons permet à différentes espèces de franchir le barrage. Le lac de retenue constitue un refuge d’hiver très apprécié par les oiseaux migrateurs.

– Le barrage de Chancy-Pougny : La construction de la centrale de Chancy-Pougny commence en 1920. Elle alimente dans un premier temps les usines métallurgiques françaises du Creusot. C’est à partir de 1958 que Genève reçoit de l’électricité produite par cette usine. La centrale est exploitée par la Société des Forces Motrices de Chancy-Pougny, dont les Services Industriels de Genève (SIG) et la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) sont actionnaires. Il s’agit d’un barrage au fil de l’eau : le volume de la retenue étant trop faible, aucun stockage n’est possible. Il bénéficie des modulations de débit effectuées par le barrage du Seujet pour Verbois. En 2014, le barrage connaît d’importantes rénovations : quatre groupes de production sont rénovés (remplacement par des turbines « Francis ») dans l’objectif d’augmenter le débit d’équipement de l’usine qui atteint maintenant une production annuelle de 250 GWh, soit 8.3 % de la consommation du canton de Genève.

– Le barrage de Génissiat : A cheval entre l’Ain et la Haute-Savoie, le barrage de Génissiat est un site industriel exceptionnel : premier aménagement hydroélectrique construit par la CNR, un ouvrage monumental qui marque le paysage local et l’histoire énergétique française de l’après-guerre… Qualifié de « Niagara français » lors de son inauguration en 1948, le barrage de Génissiat est le pus grand barrage hydroélectrique d’Europe à l’époque. Il alimente Paris en électricité et installe la CNR parmi les grands aménageurs de fleuve. Aujourd’hui il demeure un outil essentiel de la production d’hydroélectricité. Le barrage de Génissiat en quelques chiffres : 104 m de hauteur, 100 m de large à la base, 6 groupes de production (puissance : 420 mégawatts), 10 ans de chantiers (débuté en 1938), 10 % de la production totale d’énergie du Rhône (consommation électrique de 700 000 foyers).

– Le barrage de Seyssel : Construit en 1952 en travers du Rhône, c’est un ouvrage d’art qui mesure 207 mètres de longueur et atteint une hauteur de 19,3 mètres. Barrage hydraulique, il retient un volume d’eau de 7 600 milliers de m³ sur une surface de 160 hectares. Le barrage de Seyssel est un barrage régulateur. Situé en amont des deux Seyssel (Ain et Haute-Savoie), il évite que les grosses variations du débit du fleuve engendrées par le fonctionnement du barrage de Génissiat inondent ces deux villes. Le barrage fait partie des aménagements du Rhône programmés par la CNR.

Sources :

- https://ww2.sig-ge.ch/a-propos-de-sig/nous-connaitre/sites_expositions

- https://www.geneve.com/fr/attractions/le-barrage-de-verbois

- https://www.lescircuitsdelenergie.fr/fr/sites/genissiat/

- https://www.vivre-en-haute-savoie.com/le-barrage-de-seyssel/

Argile / Tuiles (rouge) :

La tuilière romaine de Fargout et le chemin creux

Non loin du chemin de crête de l’éperon de Fargout (Chancy / Suisse), un léger tertre creusé en son centre est le seul reste apparent d’une tuilerie romaine fouillée en 1920. Les amas témoignent d’une activité longue et forte sur ce site. La cavité correspond à la chambre de chauffe. Les nombreuses tuileries utilisaient la glaise provenant des couches argileuses déposées lors du dernier retrait glaciaire (environ – 14 000 ans). Les tuilières et les industries primitives, extrêmement voraces en bois, expliquent, en partie, le recul de la forêt du bassin genevois au VIe siècle.

La glaise utilisée pour les tuiles romaines provenait des couches argileuses qui affleurent un peu partout dans les environs. Façonnées à la main, elles étaient marquées à l’ébauchoir ou avec les doigts par les ouvriers-tuiliers, puis mises à sécher avant d’être cuites. Des tuiles portant ces signes ont été retrouvées dans les différents vestiges romains du bassin genevois.

Les usages domestiques du bois (chauffage, construction…), ajoutés aux besoins des industries, ont engendré une importante dégradation de la forêt genevoise. Véritable concentré de bois, le charbon fournit, à poids égal, plus du double de chaleur que le bois brut. Largement utilisé pour atteindre les températures nécessaires à l’extraction du fer à partir de minerai et aux travaux de forge, sa production a épuisé rapidement les forêts.

Longtemps surexploités, ces taillis présentent un aspect dévasté qui était déjà familier aux Romains. De même, en 1663, un rapport sur la forêt communale de Chancy fait remarquer que : « au lieu-dit en Farzout, cette parcelle, autrefois désignée par bois, n’est plus couverte que de broussailles… »

Sources :

- Guide de découverte du patrimoine transfrontalier : les chemins du bassin genevois – Slatkine

- http://www.randonature.ch/sentiers-didactiques/geneve/bois-de-fargout/2-la-tuilerie-romaine

- https://www.ge.ch/dossier/archeologie-genevoise/autres-sites-archeologiques/four-tuiles-romain-du-bois-fargout-chancy

Crues / Régulation (bleu) :

En l’état, les crues du Rhône ne posent pas de problèmes majeurs sur le tronçon genevois. Il faut néanmoins signaler que les hauts niveaux du Rhône peuvent entrer en conflit soit avec l’évacuation des réseaux de collecteurs unitaires du canton de Genève, soit avec l’évacuation des crues de l’Arve; une gestion particulière des cas de crues est donc nécessaire.

En outre, compte tenu de l’influence évidente sur l’ensemble du bassin du Rhône, il est parfois demandé au canton de Genève soit de réduire les débits (cas des crues) pour limiter les inondations en France, soit d’augmenter les débits (cas des étiages) pour assurer un refroidissement suffisant des centrales nucléaires présentes sur le Rhône.

Citons toutefois l’énorme crue qui eut lieu en 1999 à Brigue et qui fit d’importants dégâts.

Sources :

- Fiche-rivière n°9 « Le Rhône » – DIA / Etat de Genève

Des bornes de passage

Bienvenue sur l’itinéraire « Une boucle à saute frontière » reliant Malagny et Viry (France) à Sézegnin et Avusy (Suisse).

BP4 : Période Allobroges - An 1000

L’occupation humaine

Le premier peuplement humain ayant laissé des traces date de vers 11 000 av. J-C., après la dernière glaciation. Vivant dans un environnement froid, des chasseurs s’installent dans des abris sous roche. Ils chassent le renne, le cheval, le bouquetin et le lagopède. La présence de l’homme de Cro-Magnon est ainsi attestée à Bossey. Le Salève n’est pas le seul massif occupé, comme en témoigne la découverte d’une hache en pierre polie au lieu-dit Les Balmes sur le territoire de la commune de Savigny, au pied du Vuache.

L’Âge du Bronze

La période de l’Âge du Bronze (2 200 – 800 av. J.-C.) n’a laissé que de très rares vestiges dans notre région, notamment sur le flanc nord-ouest du Salève où furent trouvés des vases ornés de cordons, des outils en os, en pierre ou en céramique.

L’Âge du Fer et les Allobroges

L’Âge du Fer (800 av. J.-C. — début de notre ère) n’a pas laissé beaucoup de traces non plus. C’est durant cette période que les Celtes s’établissent dans notre région, plus spécifiquement les Allobroges. C’est peut-être de cette époque que date l’oppidum qui se trouve au sommet de Chevrier, près de la chapelle dédiée à sainte Victoire.

Vaincus par les Romains en 121 av. J.-C., perdant leur indépendance, les Allobroges sont progressivement soumis aux lois romaines ; les colons s’installent.

La colonisation romaine

Avec la présence romaine, les vestiges deviennent beaucoup plus nombreux et la période beaucoup moins méconnue que celles qui l’ont précédée. Les fragments de tuiles, de canalisations en brique parsèment les champs de notre territoire confirmant l’existence, dans le sous-sol, de villas romaines.

Le vestige le plus important reste la voie romaine — vraisemblablement d’origine allobroge, peut-être plus ancienne encore — reliant Genève à Seyssel en passant par Carouge, Saint-Julien, Viry, Vers, Jonzier-Épagny où des tronçons ont pu être identifiés.

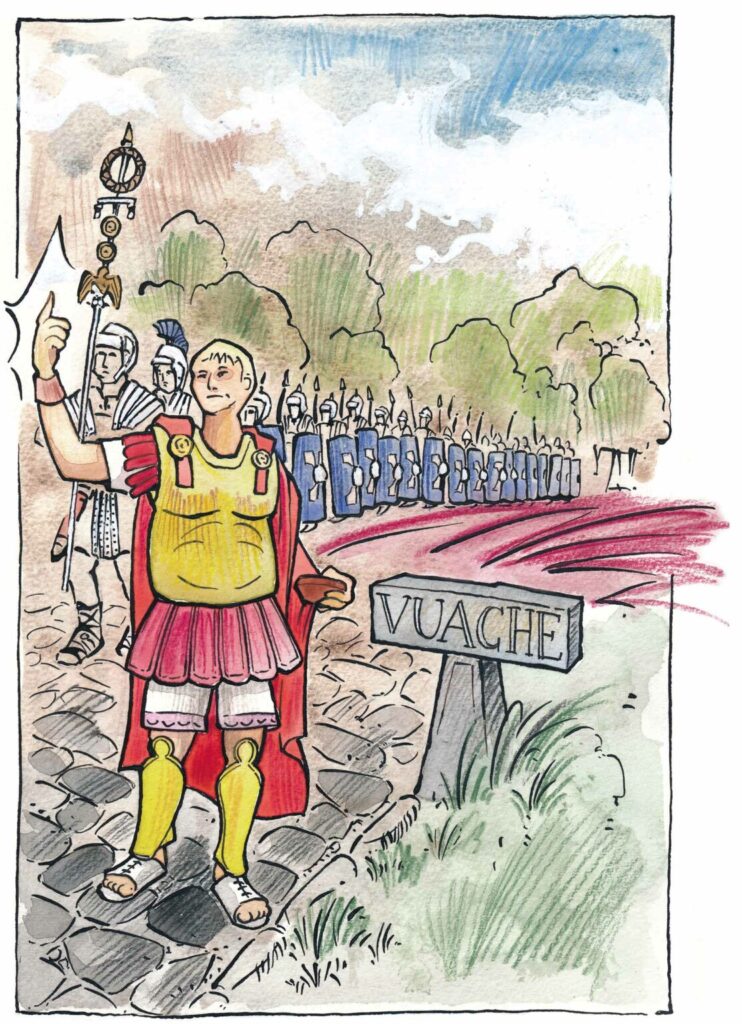

Jules César au pied du Vuache ?

En 58 av. J.-C., notre région entre dans l’histoire avec la tentative de pénétration des Helvètes, une population gauloise qui occupe le plateau suisse. Pour les en empêcher, Jules César vient leur barrer la route avec son armée, dans la région de Genève. Il fait renforcer les rives du fleuve avec un limes, improprement appelé « mur de César », vraisemblablement des levées de terres, dont des traces ont été relevées à Chancy, tout près de Valleiry. Ainsi apparaît la première frontière connue dans le pays de Saint-Julien, celle séparant les Helvètes, situés sur la rive droite du Rhône, y compris le pays de Gex, et les Allobroges implantés sur la rive gauche.

Les Burgondes

À la domination romaine succède celle des Burgondes, une population originaire de Suède, installée par les Romains en 443 en Sapaudia : on aura reconnu le mot Savoie. Ils profitent de la fin de l’Empire romain pour assurer leur influence, jusqu’à l’effondrement de leur royaume en 534. Ils établissent leur première capitale à Genève, puis à Lyon vers 470.

C’est pendant la domination burgonde que les habitants de la région sont christianisés. L’antique église dédiée à saint Martin, à Saint-Julien, pourrait dater de cette époque, tout comme l’imposant cimetière retrouvé à Sézegnin (canton de Genève), juste en face du village de Veigy (Viry). L’église d’Essertet (Viry), également dédiée à saint Martin, pourrait aussi être de cette période.

Des Francs au Second royaume de Bourgogne

La domination franque (534-888) dans notre territoire a laissé fort peu de traces. Preuve sans doute d’une diminution importante de la population ?

Entre 888 et 1032, la région fait partie du Second royaume de Bourgogne. C’est durant cette période que nombre de fonctionnaires s’arrogent certaines prérogatives, au détriment de la couronne. Vraisemblablement pour affaiblir le trop puissant comte de Genève, le roi Rodolphe III de Bourgogne, aux alentours de l’an mil, confère (à moins qu’il ne s’agisse d’une spoliation) un certain nombre de droits régaliens à l’évêque de Genève, comme celui de battre monnaie, qui devient ainsi le véritable « patron » de la ville. Ceci n’est pas un point de détail de l’histoire régionale : d’évènement en évènement, cette dissociation de Genève de son arrière-pays, voulue par les autorités de Genève, explique la situation actuelle qui voit la capitale naturelle et économique séparée de son territoire.

Texte rédigé par Claude Barbier, historien, membre de la société d’histoire régionale « La Salévienne ».

BP5 : La frontière pendant la Seconde Guerre Mondiale

En juin 1940, lors de la bataille des Alpes, le Fort-L’Ecluse s’oppose à des éléments de l’armée allemande venus de Bellegarde-sur-Valserine. Réalisant une belle défense, le capitaine Favre et ses hommes tiennent le fort jusqu’au 25 juin, jour de l’Armistice. Mal informée de la situation, la garnison n’évacue pas le fort et reste en position jusqu’au 3 juillet, ce qui lui voudra d’être faite prisonnière en Allemagne, contrairement aux conventions de l’armistice. L’ordre donné à la garnison française du Fort-L’Ecluse de se rendre permit aux Allemands de se répandre et de prendre le Pays de Gex sans avoir à se battre.

Le Pays de Gex dans sa totalité se retrouva en totalité en zone occupée : les Allemands se retrouvaient désormais au plus proche de la frontière avec le canton de Genève et la Suisse. Les Allemands se sont également assurés six communes de Haute-Savoie : Arcine, Chevrier, Clarafond, Eloise, Vulbens, Saint-Germain-sur-Rhône, toutes englobées dans la zone interdite, jusqu’au 24 août 1941, où elles furent rattachées à la zone libre. La limite entre la zone occupée et la zone libre est fixée au Pont Carnot.

La ligne de démarcation, sur près de 1 200 km, traversait treize départements français (Ain, Jura, Saône-et-Loire, Allier, Cher, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Vienne, Charente, Dordogne, Gironde, Landes et Basses-Pyrénées) passait également à travers une petite portion de la Haute-Savoie.

La Suisse, et pour ce qui concerne notre région, le canton de Genève, accueillit un nombre très important de réfugiés, principalement juifs, qui fuyaient les persécutions antisémites.

Après l’attaque de l’Union soviétique de juin 1941, l’Allemagne passe de l’évacuation des Juifs à leur extermination planifiée. Dans la zone occupée de la France, la répression antisémite se renforce avec les rafles des 16 et 17 juillet 1942. En Hollande les autorités allemandes avaient mis en place dès le début du mois de juillet le regroupement des Juifs. Une politique similaire fut mise en place en Belgique à la fin du même mois.

Aussi, dès août 1942, plusieurs centaines de réfugiés juifs provenant des Pays-Bas, de Belgique et de France affluent à la frontière avec la Suisse.

En septembre 1942, le gouvernement de Vichy met en place le mécanisme de la Relève, qui oblige les ouvriers français à aller travailler en Allemagne. Le Service du travail obligatoire (STO) est instauré en février 1943. Dès lors, le mouvement en direction de la Suisse devient massif. Des filières, qui ne sont pas toutes bénévoles, se mettent en place et permettent à des personnes de diverses nationalités, conditions de se rendre en Suisse, où certaines sont accueillies, d’autres refoulées.

La frontière franco-suisse est bien gardée par des détachements policiers et douaniers. Cela n’empêche pas les habitants de la région connaissant bien les bois et vallons et parfois les horaires des rondes, de favoriser l’émigration vers la Suisse.

Trop souvent les réfugiés sont arrêtés quelques mètres après avoir franchi la frontière suisse. Ils sont alors transférés vers des structures où les situations individuelles sont examinées.

Pour ce qui concerne la seule frontière genevoise, près de 25 000 personnes ont été contrôlées à la frontière, 86 % d’entre elles ont été accueillies en Suisse, après une ou plusieurs tentatives et donc que 14 % ont été refoulées. Les réfugiés juifs représentaient 60 % des réfugiés civils. La moitié des réfugiés essayant d’entrer en Suisse étaient des Français, un peu moins de 20 % des Polonais, un peu plus de 10 % des apatrides d’origines diverses. Le reste était composé de ressortissants des Pays-Bas, de Belgique, d’Allemagne, d’Autriche ou d’ailleurs en Europe.

Texte rédigé par Claude Barbier, historien, membre de la société d’histoire régionale « La Salévienne ».

Sources :

- Fivaz-Silbermann Ruth, La Suisse comme outil de sauvetage : les juifs à la frontière franco-genevoise, in La frontière entre la Haute-Savoie et Genève (1939-1945), Echos Saléviens, Saint-Julien-en-Genevois, 2014, n° 22, p. 57-68.

- Fluckiger Pierre, « Une frontière fermée, mythe ou réalité ? », in La frontière entre la Haute-Savoie et Genève (1939-1945), Echos Saléviens, Saint-Julien-en-Genevois, 2014, n° 22, p. 47-55.

- Landecy Patrick, Malgouverné Alexandre, Mélo Alain, Redier de la Villatte Henry, Histoire du Pays de Gex, de 1601 à nos jours, Gex, Intersections, 1989, 253 p.

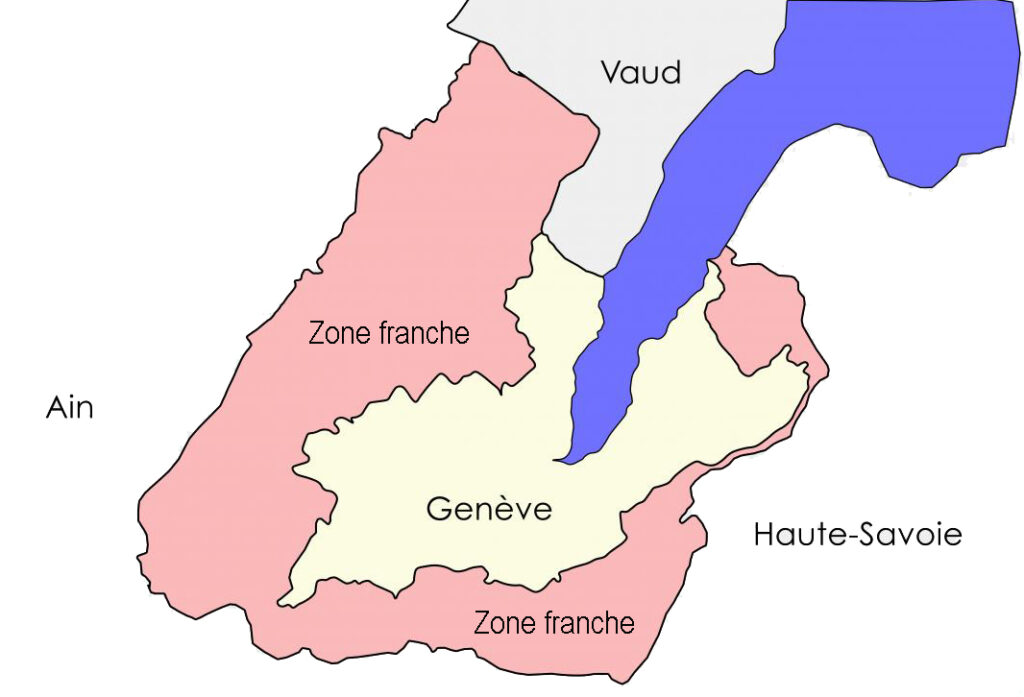

BP6 : Les zones franches, un héritage de 1815 toujours vivant

Historique :

Ville libre jusqu’à la Révolution, Genève est annexée par la France en 1798 puis rejoint la Confédération helvétique à la chute de l’Empire. Dans le cadre du remembrement de l’Europe en 1815, le nouveau canton de Genève négocie avec la France et le royaume de Sardaigne – qui possède le Piémont auquel est alors rattachée la Savoie – la possibilité de se fournir en franchise d’impôt auprès des paysans de son arrière-pays situés en territoires français ou savoyard. C’est ainsi que sont instituées deux zones franches autour de Genève, l’une au nord dans le département de l’Ain, dite zone de Gex, et une autre au sud en Savoie, dite zone sarde.

Le principe de ces zones franches est simple : elles sont, sur le plan fiscal, assimilées à des territoires sous souveraineté helvétique. Il n’y a pas de contrôles douaniers entre ces zones et la Suisse. Les bureaux de douane sont établis à la frontière entre ces zones franches et la France d’une part, le royaume de Sardaigne d’autre part.

Aujourd’hui :

200 ans après, le Genevois haut-savoyard bénéficie toujours de la présence d’une « zone franche » sur tout ou partie des communes situées à moins de 5 km de la frontière, qui permet aux agriculteurs d’écouler une partie de leur production en franchise de droits de douanes vers la Suisse, dans le cadre de quotas stricts (« contingents »).

Bien que confrontée à une pression foncière extrêmement forte, liée à la proximité de l’agglomération genevoise, l’agriculture est encore bien présente dans le « Bas Genevois ». Les productions sont diversifiées : arboriculture à l’ouest : Chevrier, Vulbens (pommes et poires sous Indication Géographique Protégée / IGP), mais aussi grandes cultures, viande bovine maraichage, volailles, centres hippiques…

Comme dans l’ensemble du département de la Haute-Savoie, la production laitière est cependant dominante, avec une production pour moitié transformée en AOP (Appellation d’Origine Protégée) « Reblochon de Savoie » et IGP « Tomme et Emmental de Savoie », et pour moitié vendue en Suisse, aux laiteries réunies de Genève (qui s’approvisionne pour moitié dans les zones franches de l’Ain et de la Haute-Savoie).

Le lait vendu en Suisse bénéficie d’un meilleur prix que le lait transformé en IGP. 27 exploitations de zone franche se partagent un contingent annuel de 12,3 millions de litres de lait. Le territoire compte une forte proportion d’exploitations en GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun), sur des structures importantes.

Sources :

- https://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Votre-departement/Agriculture/Territoires-agricoles/Bas-Genevois

- https://home.kpmg/fr/fr/home/insights/2017/10/decryptages-zones-franches-franco-suisse-heritage-1815.html

- https://www.lemessager.fr/33545/article/2021-11-29/la-zone-franche-du-gagnant-gagnant-entre-geneve-et-les-producteurs-francais

BP7 : Cours d'eau frontière, La Laire

D’une longueur de 14,3 km, la Laire prend sa source près du lieu-dit « Le Thouvet » à 745 mètres d’altitude sur la commune de Présilly. Elle traverse ensuite la commune de Viry, avant de marquer la frontière entre la France et la Suisse sur environ 7 km, en longeant les communes genevoises de Soral et d’Avusy. Elle traverse enfin la commune de Chancy (Suisse) pour se jeter dans le Rhône à 333 mètres d’altitude, en face de la commune française de Pougny.

Le vallon de la Laire :

Une zone alluviale d’importance nationale

Avec ses milieux naturels variés, le vallon de la Laire est l’une des cinq zones alluviales d’importance nationale du canton de Genève. Il doit son extraordinaire richesse biologique à l’alternance de sécheresses, d’inondations, d’érosions et de dépôts d’alluvions.

Il est possible d’observer, entre autres, le Martin-pêcheur et le Cincle plongeur, deux espèces d’oiseaux caractéristiques des cours d’eau. Mais aussi des insectes remarquables, parmi lesquels de beaux papillons comme le Flambé, le Machaon ou encore le Damier de la succise. Ajoutons encore la célèbre Mante religieuse, et, le long du cours d’eau, une des plus rares espèces de libellules du canton de Genève, le Gomphe à crochets.

La diversité des milieux permet également aux batraciens et aux reptiles de se développer dans les meilleures conditions. Très rare dans le canton, l’Alyte ou Crapaud accoucheur est souvent caché dans la végétation au pied de petites falaises. Le Triton alpestre, le Triton crêté et la Salamandre tachetée, le Sonneur à ventre jaune, espèces également rares, sont aussi présents au bord du cours d’eau.

La couleuvre vipérine est le serpent le plus rare de Suisse et le canton de Genève a la chance d’accueillir quelques-unes des dernières populations, en particulier au bord de la Laire.

Enfin, la situation particulière de la Laire a favorisé l’implantation de certaines espèces venues du Sud, parmi lesquelles beaucoup d’espèces rares ou menacées. Dans la région des Raclerets poussent, entre autres, quelques plantes telles que la Dent-de-chien, l’Isopyre faux-pigamon (deux plantes également présentent sur le Vuache), ainsi que la linaigrette à larges feuilles, unique station du canton de Genève. Vingt-sept sortes d’orchidées ont été répertoriées dans la partie française sur les cinquante-six que compte la Haute-Savoie, dont les ophrys mouche, bourdon et araignée.

Le gué de la Laire :

Ancien passage très fréquenté entre Valleiry et Avusy, voire Avully et le Rhône, le gué illustre, tout comme celui de La Grave (plus à l’Est), l’important réseau des voies de communications qui a existé durant des siècles dans cette partie très boisée et fermée du Genevois. Fort heureusement, les chemins de randonnée transfrontaliers mis en place en 2002 permettent de maintenir ces liaisons ancestrales.

Si le franchissement de la Laire, au plus fort de l’été, est tout à fait possible à pied sec par le gué, le passage est aisé par la passerelle métallique voisine de la place d’armes des Raclerets, rénovée en 2004, qu’on rejoint en cheminant sur la rive gauche, et où l’on passe la frontière marquée d’une encoche orange*. Peu avant la passerelle, le randonneur trouvera encore les indications pédestres permettant de rallier directement le village de Chancy, ou de s’enfoncer profondément dans les bois en suivant le sentier des douaniers, pour rechercher la fameuse borne n° 25…

* Dans le secteur du Bois des Bouchets, plusieurs bornes ne sont étonnamment pas situées sur la limite territoriale. Il existe par contre une ligne frontière matérialisée par une petite encoche orange (sur une roche par exemple). L’érosion du vallon étant importante, la frontière, à cause des dépôts d’alluvions, n’a en effet pas pu être fixée durablement par des repères paysagers. C’est une particularité peu connue des lignes de démarcation franco-genevoises, lesquelles sont riches en situations analogues.

Sources

- Fiche-rivière n°6 « La Laire » – 2ème édition (2004) / Etat de Genève

- Photo : C. Rampon / OT des Monts de Genève

Syndicat Intercommunal du Vuache

Mairie, 1 rue François Buloz

74520 VULBENS

syndicat.vuache@orange.fr

04 50 04 62 89