Parcours de découverte du Vuache

Le Parcours de Découverte du Vuache est constitué de dix stations, proposant chacune un parking et un panneau d’information, qui renseigne le visiteur sur la géologie, la faune, la flore ou encore l’histoire du massif du Vuache. Il est accompagné d’un livret intitulé : « Le Vuache, montagne insolite … » (voir documentation) conçu par Jacques BORDON, naturaliste et Jean CHAROLLAIS, géologue.

Les dix panneaux du Parcours de Découverte du Vuache ont été renouvelés en 2017. Ils n’auraient pu voir le jour sans le soutien du Conseil Départemental de la Haute-Savoie (le massif du Vuache étant labellisé Espace Naturel Sensible) et de la Société des Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB).

Station 1 : La Pareuse

UN FAISCEAU DE FRACTURES SÉPARANT DES BLOCS DISLOQUES

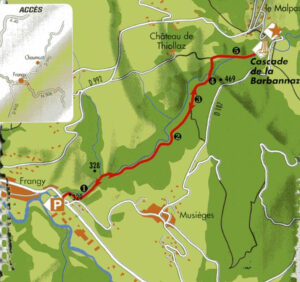

Cette station qui entame notre parcours de découverte est située au flanc du Mont de Musièges, au bord de la RD 187. Elle domine le ravin du Fornant et permet d’apercevoir la Cascade de Barbannaz. Quatre thèmes principaux sont abordés dans ce panneau : des notions de stratigraphie, de tectonique, de paléontologie et d’archéologie préhistorique.

La Stratigraphie ou la science des couches géologiques :

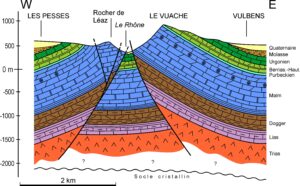

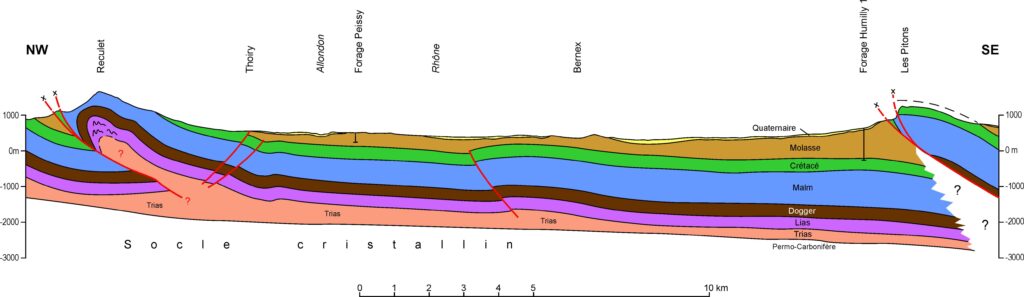

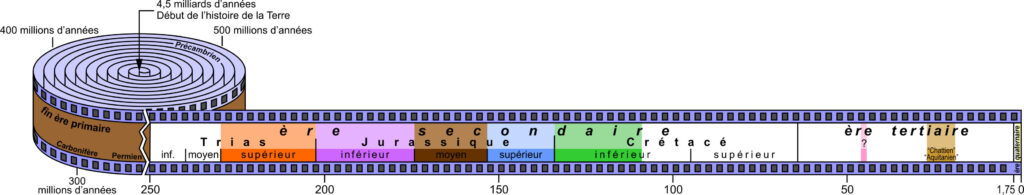

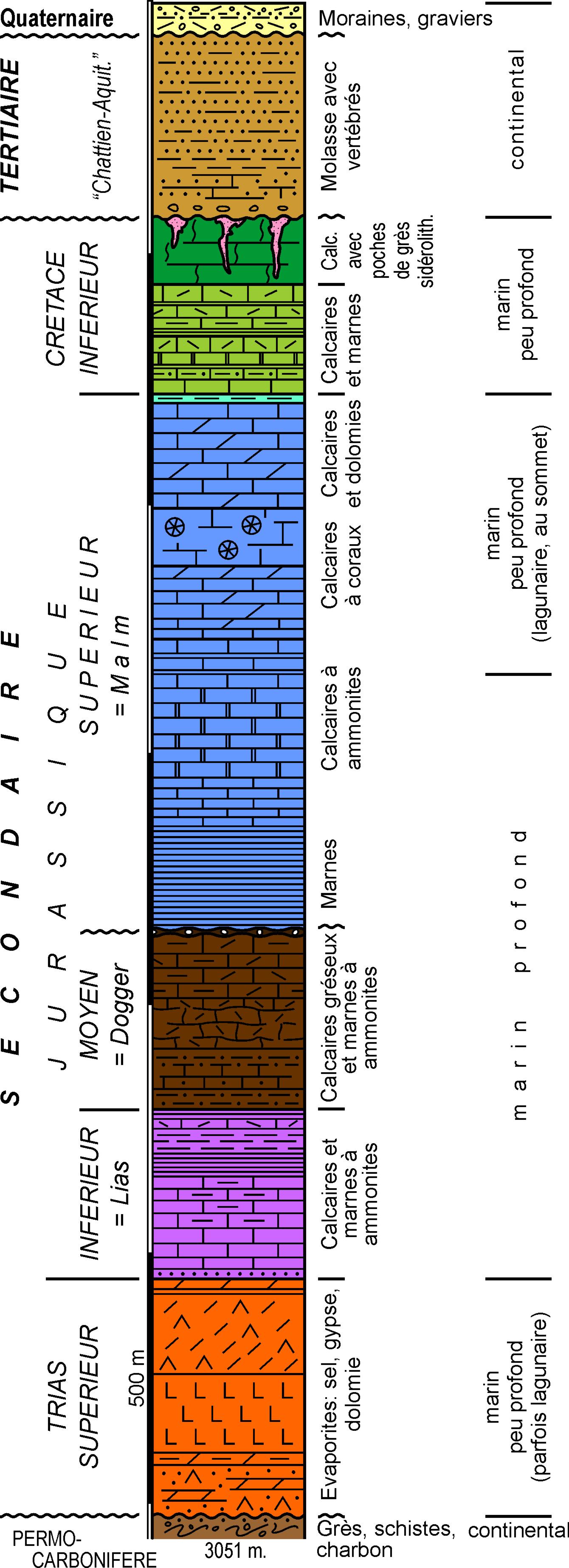

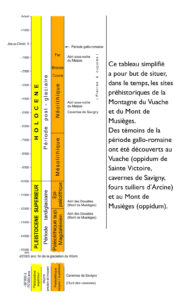

Analyser la succession des strates ou couches de roches est comparable à l’action de feuilleter les pages d’un livre d’histoire. Chacune d’entre elles constitue un résumé d’un moment de l’histoire lointaine de notre planète. Les sédiments à l’origine des strates se déposent horizontalement en général dans des mers ou des lacs en se superposant. Cet ordre de dépôt conduit à une datation relative des couches, les plus anciennes se trouvant en dessous et les plus récentes au-dessus. Après consolidation, les sédiments deviennent des roches de nature diverses en fonction des conditions de dépôt, milieu marin, lacustre, profondeur, etc. Des restes d’êtres vivants peuvent être conservés et deviendront des fossiles. Grâce à des critères variés portant sur les conditions de dépôt, le contenu en fossiles, les géologues caractérisent les strates correspondant à une période particulière. Des noms sont donnés à ces périodes et qualifiés d’étages géologiques identifiables par leur contenu en fossiles. C’est la datation relative illustrée par la colonne stratigraphique ci-contre (Fig. 1a). Secondairement, des âges réels ont pu être attribués à chacun de ces étages en utilisant de méthodes complexes basées sur la désintégration d’éléments radioactifs au cours de temps géologiques.

Pour découvrir et décrire ces strates, il faut profiter des affleurements, c’est-à-dire de l’apparition à la surface du sol de ces couches mises à jour par l’érosion ou bien par des travaux humains. Pour connaître les couches plus profondes, des sondages sont parfois réalisés dans le but de rechercher des combustibles fossiles, pétrole ou gaz, (par exemple forage de Musièges), de l’eau potable ou de l’eau chaude géothermique.

Les fossiles, témoins du temps et de l’espace : notions de paléontologie

Les fossiles, traces d’êtres vivants contemporains de la période de dépôt des roches, nous renseignent sur les conditions écologiques qui régnaient à ce moment. Par exemple, la présence de coquilles d’huîtres fossiles témoigne de l’existence d’une mer peu profonde, tandis que des dents de Rongeurs attestent que les sables qui les contiennent, se sont déposés en milieu continental avec rivières, lacs et terres émergées. En outre, certains êtres vivants ont subi une évolution rapide, ce qui fait que chaque espèce caractérise une courte période de dépôt. Ces fossiles permettent ainsi de dater précisément les strates qui les contiennent. C’est ainsi que les molasses visibles dans le ravin du Fornant, déposées dans des plaines alluviales entre 28 et 20 millions d’années avant nous, sont précisément datées par des dents de petits Rongeurs trouvées en abondance dans ces couches.

La tectonique :

Ce terme ne désigne pas seulement une nouvelle danse dans le vent. Cette partie de la géologie décrit les déformations parfois gigantesques subies par la croûte terrestre. Elle s’envisage au niveau local ou régional, et au niveau global, elle explique les modifications de la géographie mondiale issue du déplacement des plaques qui constituent la croûte terrestre.

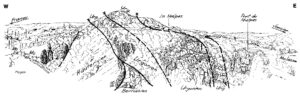

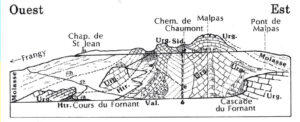

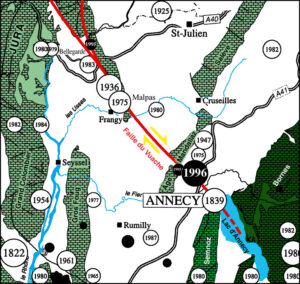

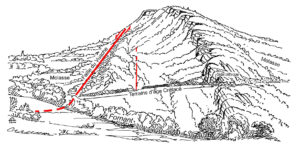

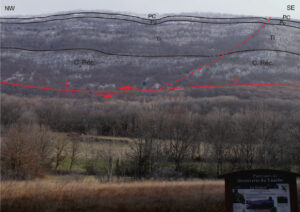

Le panorama depuis la station 1 est exemplaire à cet égard. Les forces considérables issues du rapprochement de la plaque africaine en direction de la plaque eurasiatique, s’exercent sur les strates calcaires du jurassique supérieur et du crétacé inférieur. Il en résulte des plissements, des fractures ou failles à l’origine du paysage actuel. A la fin du 19ème siècle, un géologue genevois, Hans Schardt, a donné une interprétation de ce paysage chaotique (Fig. 1b). Depuis, de nouvelles analyses ont permis de préciser le déplacement relatif de ces différents blocs. Le schéma interprétatif ci-dessous (Fig. 1c) montre la complexité du réseau de failles qui affectent la Montagne du Vuache. On peut constater que la « faille du Vuache » est un accident complexe qui se décompose en plusieurs branches entre lesquelles, les blocs de calcaire massif sont très chahutés. L’accident principal ou « décrochement du Vuache » est responsable du décalage du Mont de Musièges. Avant ces mouvements, c’est l’emplacement du village de Champfromier actuel (dans l’Ain) qui se trouvait à la place du Malpas !

Un peu de préhistoire

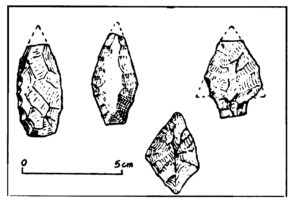

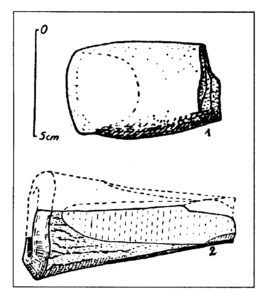

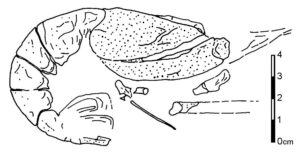

Au fond du ravin, en bordure du Fornant et protégé par des falaises en surplomb, une cabane néolithique a été construite par nos lointains ancêtres. Les fouilles effectuées par le Genevois Adrien Jayet dans les années 30, ont permis de reconstituer un peu leur mode de vie et l’environnement dans lequel ils évoluaient. Ils taillaient finement le silex et polissaient des roches dures pour en faire des armes et des outils (Fig. 1d et 1e). Ils travaillaient l’argile pour en obtenir des objets utilitaires en poterie. C’est d’ailleurs la facture de ces céramiques qui permet de dater assez précisément cette période qui remonterait à la civilisation dite de Cortaillod du nom de la localité suisse où cette industrie a été décrite. Nous sommes entre 3900 et 3500 ans avant JC. Les reliefs osseux des repas permettent d’une part de constater que les Hommes du néolithique pratiquaient l’élevage du porc et du bœuf notamment, mais qu’ils se livraient à la chasse du Cerf et du Bouquetin par exemple. Nous sommes à une période de transition vers une sédentarisation avec un développement de l’agriculture et de l’élevage. Auparavant, nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs, se déplaçant en fonction de la générosité du milieu en gibier et ressources végétales alimentaires. C’est ainsi que vivaient les Hommes du Magdalénien, installés temporairement dans un abri sous roche au sud du Mont de Musièges, près du Pont des Douattes. Entre – 13500 et – 10000 avant JC, ces Hommes Paléolithique supérieur (ou de la Pierre Taillée) chassaient le Renne, l’Elan, le Cerf, les Chevaux sauvages dans un environnement steppique encore très froid, juste après la fonte des derniers glaciers locaux. Ils taillaient le silex, travaillait l’os et portaient des objets de parure travaillés à partir de coquillage marins ou de dents d’animaux, ce qui démontre d’une part des préoccupations esthétiques et d’autre part que des échanges pouvaient se faire avec des peuples proches de la mer.

Voici pour commencer ce voyage dans le temps et l’espace en prenant comme fil rouge les 10 panneaux du parcours de découverte du Vuache.

Station 2 : Le Pont de Pissieu

DES MARMITES SOUS LE PONT ROMAIN

A l’occasion de ce panneau, plusieurs thèmes seront développés ici, relevant de l’histoire, de la géologie, de l’hydrogéologie et de la vie religieuse.

Un Pont romain ?

Même si ce pont qui enjambe le Fornant de son élégante arche est traditionnellement nommé « Pont Romain », il est en réalité beaucoup plus récent, comme en témoigne l’inscription « 1721 » gravée sur le parapet oriental.

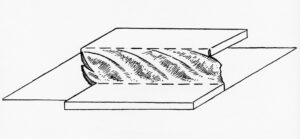

Il est constitué de blocs calcaires maintenus entre eux par un système de tenons et mortaises, et présente deux parapets dissemblables. Ceci témoigne probablement d’époques de construction différentes. Même s’il est relativement récent, (18ème siècle), il est probablement construit à l’emplacement d’un ouvrage plus ancien sur des voies antiques avérées. On peut imaginer un gué juste en amont du pont praticable en basses eaux, mais sans preuves. Quoiqu’il en soit, ce petit ouvrage très élégant qui enjambe le torrent du Fornant, offre de magnifiques points de vue sur les marmites de géant et sur la cascade de Barbannaz.

Une érosion karstique spectaculaire

Juste en amont et sous le pont, le Fornant s’enfonce dans un étroit canyon creusé dans le calcaire massif Urgonien (datant de la fin du Crétacé inférieur ; voir Fig. 1c dans le descriptif de la station 1).

Deux explications principales peuvent être proposées quant au mécanisme de creusement et d’enfoncement du lit de la rivière.

On peut observer facilement des « marmites de géant », sortes de cavités circulaires de dimension métrique. Celles-ci sont dues à l’action abrasive de galets de roches dures mis en rotation par des mouvements tourbillonnaires de l’eau du torrent. La réunion de plusieurs marmites disposées en files, peut donner naissance à un étroit canyon.

On peut imaginer aussi que ces cavités résultent d’une ancienne érosion karstique par dissolution chimique ayant affecté les calcaires urgoniens lors de phases d’émersion du début de l’ère tertiaire.

Des cavités de ce type remplies de grès et sables ferrugineux sidérolithiques (voir station 1) sont visibles le long de la RD 187 au Mont de Musièges. Débarrassées de leur contenu, elles ont pu être à l’origine de ce creusement.

A la sortie du canyon, le Fornant plonge d’une hauteur de 50 m, formant la cascade de la Barbannaz, particulièrement spectaculaire, vue depuis l’aval au bout d’un sentier pas toujours facile d’accès depuis Frangy. D’autres accès sont possibles depuis le Malpas ou depuis la route de Musièges.

Le Fornant, rivière vivante

Ce beau torrent au cours vif véhicule une eau froide et bien oxygénée, en principe propice à la vie piscicole. On y rencontre quelques poissons typiques de la « zone à truites » de ce type de cours d’eau :

La Truite fario (Salmo trutta fario)

La Loche (Cobitis taenia)

Le Chabot (Cottus gobio)

Le Blageon (Leuciscus soufia)

L’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), espèce typique des rivières et ruisseaux aux eaux pures, a disparu récemment suite à des pollutions accidentelles. Cette espèce est globalement en régression sur toute son aire de répartition et fait l’objet de mesures de suivi et de protection aux niveaux européen et national.

La vie religieuse locale

C’est le fait que le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle traverse notre territoire, qui nous amène à évoquer ce sujet particulier et privé. En effet, le GR 65 (Route de Genève ou Via Gebennensis) qui relie le Puy en Velay à Genève, constitue une des voies de ce grand pèlerinage. De Frangy, le chemin gagne Chaumont et le Malpas, traverse le Pont de Pissieu, de là se dirige vers le Salève en passant par Contamine-Sarzin. De Chaumont à Saint-Blaise, il se confond avec le GR Balcon du Léman qui parcourt le Vuache et le Salève dans son vaste périple autour du Lac Léman.

Le long de ce trajet, fort prisé actuellement, se succèdent de nombreux pèlerins qui profitent ici de paysages variés, de points de vue spectaculaires et d’une nature riche et préservée.

Il est opportun d’évoquer ici la nouvelle Paroisse « Saint-Jacques-Val-Des-Usses », qui regroupe 16 anciennes paroisses et qui tire son nom, d’une part du passage de ce chemin pèlerin et de la rivière voisine qui la limite sur sa bordure sud. Sur la carte ci-dessous, le nom des saints Patrons des anciennes Paroisses est indiqué entre parenthèse.

Station 3 : La carrière du Malpas

LES MOUVEMENTS DE LA FAILLE DÉVOILES

Faille ou décrochement ?

La station du Malpas est l’occasion d’évoquer un peu plus en détail cet accident tectonique remarquable connu sous le nom de « Faille du Vuache » et ses conséquences sur les risques naturels locaux. En réalité, cette cassure des couches géologiques est plus complexe et joue (ou a joué) dans deux directions perpendiculaires. Verticalement, le flanc nord-est s’est soulevé de près de 800 m entraînant la formation de falaises bien visibles dans le paysage. Ces mouvements liés à une fracture profonde du socle ancien, se sont manifestés jusqu’à la fin de l’ère tertiaire. Consécutivement aux derniers mouvements de la surrection des Alpes, et lorsque le relief jurassien s’est mis en place vers le dernier tiers de la même époque, le compartiment a coulissé d’une dizaine de km vers le nord –ouest le long de ce que l’on appelle un « décrochement ». C’est ce même accident tectonique qui est responsable de la surrection du Mont de Musièges et, plus loin, de la Montagne de la Mandallaz. Il est évident que ces mouvements ont nécessité la mise en œuvre de forces considérables, issues du rapprochement des plaques tectoniques africaine et eurasiatique.

Le mouvement relatif des deux compartiments le long de cette faille a laissé des traces évidentes sur les roches. Par exemple, au Malpas, juste derrière le panneau n°3, il est possible d’observer des roches complètement broyées au niveau du contact entre les blocs, ainsi que de petits « miroirs de faille », surfaces lisses, polies par le frottement et portant des stries orientées indiquant la direction des déplacements. L’échauffement produit a occasionné localement la recristallisation de calcite, minéral principal des roches calcaires. De très beaux miroirs de faille peuvent être observés au pied du Rocher Bataillard, le long du Chemin de St Jacques de Compostelle et également dans le ravin du Fornant, sous le village du Malpas. Le plus bel exemple de miroir, très nettement strié, est visible au pied de la Mandallaz à Sillingy. Il témoigne du jeu déjà ancien de ce décrochement important dont les traces sont visibles depuis le Crêt d’eau jusqu’à Annecy.

Des mouvements encore actuels :

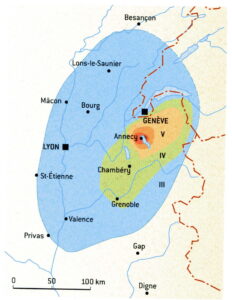

Les plaques tectoniques à l’origine de ces mouvements, continuent à se rapprocher, accumulant des tensions de plus en plus fortes. De temps à autre, de manière imprévisible, l’équilibre se rompt et les compartiments se déplacent brutalement. L’énergie libérée par cette rupture provoque un ébranlement violent qui se propage alors dans les roches sous la forme d’ondes : c’est un séisme ou tremblement de terre. Au point de rupture, ou épicentre, les déformations sont les plus importantes. A partir de là, l’énergie décroît avec la distance. On peut évaluer l’intensité du séisme en fonction des dégâts occasionnés, sur une échelle de I à XII, dite échelle MSK. Par exemple pour une intensité I, la secousse est seulement détectée par les instruments. A partir de VIII, les dégâts sont très importants et à XII, toutes les constructions humaines sont détruites. On peut réaliser des cartes d’égale intensité ou cartes isoséistes, qui indiquent comment le séisme a été ressenti autour de son épicentre.

Une autre façon de mesurer la « force » d’un tremblement de terre est de calculer sa magnitude à partir des enregistrements des ondes sismiques (sismogrammes). La magnitude indique l’énergie libérée au point de rupture et caractérise le séisme. Elle est repérée sur une échelle ouverte dite « de Richter ». Plus la magnitude est élevée, plus les dégâts sont importants. Un séisme de magnitude 8 est totalement dévastateur. Lorsque l’on passe d’un degré au suivant, l’énergie libérée est multipliée par 10. Le plus récent et important séisme lié à la faille du Vuache, est survenu le 15 juillet 1996 à 2 h 13 du matin. Son épicentre était localisé tout près d’Epagny, à 3 km de profondeur. Les deux compartiments ont subi un décalage de 10 cm sur une longueur de 3 km. Il a atteint une magnitude de 5,3 sur l’échelle de Richter et causé de nombreux dégâts. Des fissures sont apparues dans des églises et autres bâtiments publics, des cheminées sont tombées, des charpentes ébranlées

De nombreuses répliques (plus d’une soixantaine) de moindre intensité se sont produites, certaines en avril 1998.

Et dans l’avenir ? La faille du Vuache s’est momentanément endormie, mais pour combien de temps ? Il est impossible de prévoir son réveil. Les sismologues constatent qu’il n’y a pas eu de séismes depuis longtemps dont l’épicentre serait situé entre Frangy et la Mandallaz. La probabilité pour qu’un séisme ait lieu le long de notre faille, dans cette zone est donc plus grande qu’ailleurs.

Le Mont de Musièges :

La station 3 offre une belle vue sur le Mont de Musièges, qui culmine à 701 m. On retrouve sur les pentes et les falaises du Mont les mêmes roches qu’au Vuache, mais avec un plongement des couches diamétralement opposé. Cette disposition est due à la faille du Vuache le long de laquelle le compartiment sud-ouest s’est élevé de plusieurs centaines de m. Un forage (Musièges 3-7) implanté en 1940 au pied du Mont, a suivi le plan de faille sur plus de 1324 m de profondeur et a traversé des strates imprégnées de pétrole. Sur l’autre flanc, le sondage Musièges 3-1 a traversé 2 km de strates géologiques sans rencontrer de réservoir de pétrole.

Cette éminence s’est révélée très propice à l’installation d’un retranchement fortifié, permettant la surveillance du passage du Malpas entre Frangy et Genève et des voies en direction d’Annecy. Occupé dès le Néolithique, puis à l’âge du Bronze (1500 av. J.C.) et durant l’âge du fer, le site montre encore de beaux vestiges d’un refuge du Bas-Empire romain (III – IVème siècle après J.C.), sous la forme de murs bien conservés correspondant à un rempart, des bâtiments et à une citerne de très belle facture.

Au pied du Mont, sur les dernières falaises urgoniennes bordant les Usses, l’abri sous roche des Douattes, a livré des restes d’activité d’une petite population de Magdaléniens. Ces Hommes qui taillaient le silex, chassaient le Renne, ont vécu ici entre -11000 et -10000 ans av. J.C. Ce sont les plus anciens habitants de notre région.

Station 4 : Le château de Chaumont

L’HISTOIRE D’UN CHATEAU MÉDIEVAL

Je laisserai à des historiens plus compétents que moi notamment ceux de l’association « Ke Viva » le soin de raconter les heurs et malheurs de Chaumont et de son château. Je m’en tiendrai à quelques épisodes marquants que j’emprunte aux textes de ces éminents connaisseurs.

Une histoire à rebondissements

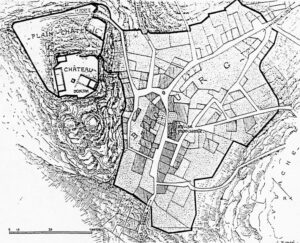

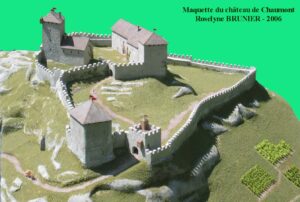

Le Château est bâti sur un promontoire de calcaire massif, dit « Urgonien » datant du Crétacé inférieur, limité sur son flanc sud-ouest par la grande faille du Vuache. Cette position élevée permet de surveiller plusieurs passages obligés attestés depuis l’antiquité, d’une part la voie romaine sur un axe Lyon-Genève passant par Condate (Seyssel) et d’autre part un axe Franche-Comté-Piémont. Dès le XIVe siècle, le Bourg de Chaumont accueille foires et marchés avec en particulier un important commerce de blé. Cette situation stratégique exceptionnelle bénéficie de la protection du Château fort mentionné dès 1124 par les Comtes de Genève. En 1401, le château devient propriété de la Maison de Savoie en raison du rachat du Comté de Genève. Sous le règne de François 1er, la Savoie devient française de 1536 à 1559. Après la mort de François 1er, le Duc de Savoie tente de rentrer en possession de ses terres, notamment le Genevois et le Pays de Gex, en s’alliant avec Charles Quint. Il s’ensuit une période trouble durant laquelle les Protestants sont pourchassés et brûlés vifs, ce qui arriva au dernier châtelain de Chaumont. La reconquête de la Savoie par le catholicisme bat son plein avec en point d’orgue la visite à Chaumont de François de Sales en octobre 1606. La prospérité du bourg est mise à mal à partir de 1601 à cause de la construction d’une nouvelle voie, reliant Genève à Lyon via Bellegarde en rive droite du Rhône, dans un territoire cédé à la France. Enfin, en 1616, le Duc Henri 1er de Genevois-Nemours, héritier du Comté de Genève, tente de conquérir le Duché de Savoie avec l’aide des Espagnols de Franche-Comté. Henri 1er voit sa tentative échouer. En représailles, le 25 septembre 1616, le Duc de Savoie ordonne le démantèlement des vestiges du Château de Chaumont afin qu’il ne puisse pas servir de refuge.

Le défi que s’est donnée l’association Ke Viva et la municipalité a été de consolider ces ruines fragmentaires. Outre le plan masse (ci-dessous) dressé entre autres par Louis Blondel à partir des traces au sol et des restes de construction, les historiens ont utilisé les archives des comptes de châtellenie et des relevés photogrammétriques pour élaborer une superbe maquette visible auprès de l’association.

Un site remarquable :

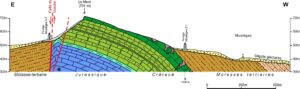

Depuis l’emplacement du château, on peut découvrir un panorama presque circulaire, qui permet d’embrasser toute l’histoire géologique du Secteur. En arrière-plan, plein est, le Mont Blanc présente le socle cristallin qui correspond au substratum de l’ensemble de la région. Localement il est enfoui à 2500 m sous nos pieds. En avant, de l’est au sud, une série de montagnes se succèdent de Sous-Dine au Revard en passant par le Parmelan et la Tournette (2351 m). Ce sont les chaînes subalpines, issues de mers jurassiques et crétacées et mises en place lors de la confrontation encore actuelle, des plaques africaines et européennes, commençant il y a près de 100 millions d’années. Plus en avant, vers l’est une modeste éminence qui se redresse à la Mandallaz (900 m) correspond à la terminaison sud du chaînon jurassien du Salève. Au sud-ouest, les chaînons jurassiens de la Montagne des Princes et du Colombier ferment notre horizon. Ces reliefs modestes se sont mis en place entre – 12 et – 5 millions d’années comme le Vuache et le Mont de Musièges qui s’élève en plein sud. Au premier plan, de part et d’autre de ce mont, s’étalent les plateaux molassiques, des Bornes à l’est, de l’Albanais au sud, et de la Semine à l’ouest. Cette molasse constituée de débris arrachés aux Alpes, s’est déposée il y a près de 20 millions d’années dans une mer peu profonde occupant les vallées du Rhône et de la Saône. Puis le paysage est finalement patiné par les sédiments glaciaires apportés par le glacier de l’Arve qui a laissé des moraines formées d’argile de sables et de graviers localement indurés en conglomérat.

Un petit îlot méridional :

Le promontoire du château et juste en dessous celui du Rocher Bataillard, bien exposés, accueillent quelques plantes d’affinité méridionale comme l’Hélianthème de l’Apennin, le Frêne fleur, le Stipe penné, le Trèfle scabre, L’Hornungie de rochers, le Fumana couché, la Mélique ciliée entre autres. Faute d’un entretien régulier, le site s’est progressivement embroussaillé, des arbres ont grandi à la base, modifiant complètement notre vision du château. La Commune, avec l’appui du SIPCV, a entrepris de rendre au paysage son aspect passé en bûcheronnant, débroussaillant, fauchant. Dans le même temps des travaux de consolidation des ruines ont été réalisés. Mais rien n’est définitivement acquis. Il faudra chaque année intervenir pour maintenir ouvert cet espace remarquable.

Station 5 : Le Dauzet

UNE ZONE HUMIDE AU PIED D’UN MIROIR DE FAILLE

Nous arrivons, avec la station 5, à la moitié du Parcours de découverte du Vuache. Cette station est située à proximité du terrain de moto-cross. Elle permet d’une part, d’observer la succession des couches géologiques du Jurassique supérieur, mises à l’affleurement par la faille du Vuache et d’autre part d’évoquer des milieux naturels remarquables comme cette zone humide ou encore la flore exceptionnelle des vires sommitales.

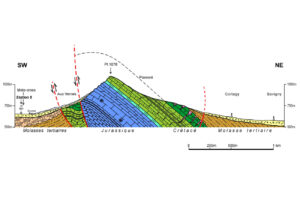

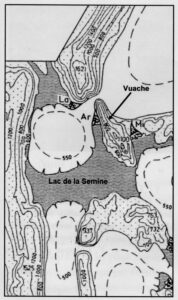

La genèse des falaises du Vuache

La paroi qui s’élève au-dessus du plateau de la Semine et des Daines est liée à cet accident fameux connu sous le nom de « Faille du Vuache ». En réalité cet accident tectonique est beaucoup plus complexe qu’une simple cassure. Comme le montrent la vue aérienne et la coupe géologique ci-dessous, plusieurs plans de fractures ont joué, entraînant des déplacements verticaux et horizontaux des deux compartiments. Le mouvement vertical engendré par une poussée de direction NE-SW, a provoqué l’ascension du bloc nord-est de plusieurs centaines de mètres. Ainsi, les couches du jurassique supérieur, normalement profondément enfouies sous les couches tertiaires et quaternaires sont portées à une altitude de plus de 1000 m. Dans le même temps, un déplacement latéral « senestre » a fait coulisser le flanc NE de près de 10 km de droite à gauche. Le sens de ce mouvement est révélé par les stries et les aspérités portées par le plan de faille (miroir), lorsque celui-ci est bien conservé et visible. Ce déplacement latéral est appelé décrochement. Ces mouvements gigantesques qui ont donné naissance au Vuache et au Jura, sont la conséquence de la surrection des Alpes et ont eu lieu principalement entre -15 millions et – 3 millions d’années en arrière, mais ils se poursuivent toujours très lentement.

La coupe géologique transversale illustre la structure interne du Vuache et le jeu vertical de la faille ici dédoublée. (Dessin Jacques Metzger et Jean Charollais)[/caption]

Des archives géologiques gravées dans la roche

La falaise qui apparaît devant nous résulte donc du jeu vertical de la faille, mais l’érosion a mis à mal le miroir. Cela permet la mise en évidence des strates empilées qui constituent autant d’archives dont la lecture nous renseigne sur la longue histoire géologique du Vuache. A la fin du Jurassique (- 145 millions d’années), une mer peu profonde et chaude héberge des Madrépores (ou Coraux), organismes qui actuellement sont cantonnés aux mers tropicales. Les sédiments déposés à cette époque correspondent à la grande falaise de calcaires récifaux blancs et compacts (C Réc.). Des îlots émergés accueillent des végétaux proches de nos Cycas, des Conifères, des Fougères et sont parcourus par des Dinosaures. Puis les coraux disparaissent et une plate-forme peu profonde s’installe, affectée par des marées importantes. Des lits d’algues se développent emprisonnant des sédiments fins donnant naissance à ces dépôts finement lités appelés Tidalites (Ti) (de l’anglais « tide » signifiant marée). Ensuite la mer se retire laissant la place à des zones marécageuses souvent exondées. Les sédiments déposés ici contiennent des Characées, Algues d’eau douce, mais on y voit aussi des traces de sols anciens, preuves d’un épisode continental. Ces terrains dits Purbeckiens (Pu), terminent la période Jurassique. Au Crétacé inférieur, c’est le retour de la mer avec le dépôt de calcaires puis de marno-calcaires (PC).

Station 6 : Le Crêt du feu

LA LECTURE D’UN PAYSAGE

Nous poursuivons la visite du parcours de Découverte du Vuache avec la station 6 située au Crêt du feu. A propos de la lecture du paysage, nous allons aborder quelques notions de la géologie de l’Ere quaternaire caractérisée par les conséquences des glaciations les plus récentes.

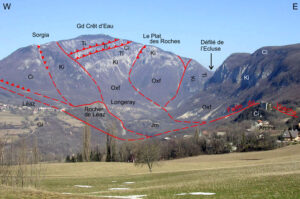

Ce que nous découvrons en franchissant le Crêt du Feu est un des plus beaux panoramas de la région. Notre vue embrasse alors un paysage au relief contrasté, largement boisé avec en fond le Grand Crêt d’Eau, séparé du Vuache par le défilé de l’Ecluse. L’empreinte humaine se manifeste par quelques villages, des champs et prés cultivés, mais une impression sauvage se dégage encore.

La genèse du paysage :

Un paysage n’est pas seulement un tableau coloré par de nuances de vert ou de bleu. C’est un ensemble complexe résultant d’interactions diverses plus ou moins ancrées dans les temps reculés, ente des facteurs géomorphologiques, biologiques et humains.

Un substrat géologique complexe :

Au commencement était la mer. Durant l’ère secondaire, notre région sur les marges d’un continent émergé au centre de la France, était occupé par une plateforme maritime de profondeur variable au cours du temps. Là se sont déposés des sédiments qui, ultérieurement, ont donné naissance à des roches calcaires ou marno-calcaires. Les plus anciennes visibles sur ce panorama sont âgées de 170 millions d’années (Jurassique moyen). Les plus récentes ont environ 110 millions d’années (Crétacé inférieur). Les fossiles d’Ammonites et de Coraux témoignent des variations de profondeur.

Après une longue période d’érosion et d’émersion, se sont déposées à l’Ere Tertiaire, entre -25 et – 15 millions d’années, des sédiments détritiques provenant de l’érosion des Alpes voisines déjà en cours d’érection. Les roches qui en sont issues sont des molasses, grès à ciment calcaire formées en eau douce puis marine. Dans ces dernières abondent Huîtres et dents de Requin. Les molasses forment le soubassement du plateau de la Semine et sont visibles au bord du Rhône un peu en aval.

Le temps des déformations : la tectonique :

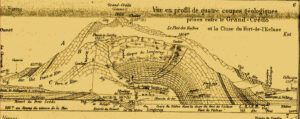

Sous l’action de la poussée des Alpes, elle-même conséquence de la collision entre les plaques africaines et européennes, s’édifie le relief. Ebauchée il y a 70 millions d’années, le Jura s’érige essentiellement entre – 10 et – 3 millions d’années. De vastes plis se forment comme cet anticlinal du Grand Crêt d’Eau. En effet, les strates de roches relativement rigides se cassent. De nombreuses failles apparaissent comme le montre la figure 1. Un accident majeur compliqué joue ici un rôle majeur. C’est le grand décrochement (« faille du Vuache ») déjà évoqué dans les stations 1, 3 et 5, le long duquel la montagne du Vuache s’est hissée. La faille a en outre isolé deux blocs plus modestes, le promontoire du Château d’Arcine et le Rocher de Léaz. Notons que l’interprétation de ces mouvements géologiques n’a pas été si facile, comme en témoigne le schéma du Crêt d’Eau donné par Hans Schardt en1891.

Le temps de l’érosion :

Ces reliefs neufs et aigus sont soumis à une intense érosion qui en façonne la forme générale. Pensons notamment à la Cluse du Rhône, gigantesque entaille dans cette barrière rocheuse. Elle a été creusée par un Rhône sans doute plus impétueux dès la fin de l’ère Tertiaire, dans les roches calcaires et dans la molasse. Notons qu’à cette époque, le Rhône coulait sous nos pieds, prenant la direction du sud à Bange et rejoignant la Valserine juste en amont de Seyssel. Ce n’est qu’après la dernière glaciation évoquée ci-après, qu’il a creusé son lit actuel en direction de Bellegarde. Là, il « capture » la Valserine dont il utilise l’ancien cours.

Les temps glaciaires ont achevé de modeler notre paysage en arrondissant les reliefs et surtout en déposant des matériaux morainiques variés. Lors de la dernière glaciation (dite Wurmienne, entre – 70000 et – 15000 ans), le glacier du Rhône envahit la région, passant temporairement par-dessus le Vuache et empruntant le défilé de l’Ecluse. Lors de ses phases de progression il dépose une moraine de fond peu épaisse contenant des argiles et des galets striés de roches alpines très dures. Lors de ses phases de retrait, un grand lac se forme entre les langues glaciaires résiduelles, à l’emplacement de la Semine, de la Michaille et des Daines. Des argiles, des sables et des graviers se déposent alors recouvrant toute la région. Pendant une ultime phase de stationnement du glacier, se déposent aux flancs du Vuache à Arcine et sur le piémont du Crêt d’eau vers Lancrans, des cailloutis très hétérogènes très appréciés des carriers.

La colonisation végétale :

Après la fonte complète des glaciers, la végétation qui avait complètement disparu reconquière progressivement les espaces nus. Le climat d’abord très froid et sec se réchauffe progressivement avec des alternances de période sèche, humides ou plus fraîches. La végétation rase de type toundra fait place à des forêts de pins et bouleaux puis de chênes, tandis qu’en altitude, sapins et épicéas colonisent les pentes. Avant l’arrivée de l’Homme, le territoire est entièrement boisé, avec seulement des clairières formées sous l’action des tempêtes ou par la dent des grands herbivores. Seules les falaises et les plans d’eau ne sont pas couverts de forêts.

Au Néolithique, les premiers agriculteurs commencent un patient défrichement qui s’accentuera au moyen-âge avec l’augmentation des populations. C’est l’action humaine qui est donc responsable de la répartition actuelle des forêts, des champs et des prés, mais ce sont les facteurs du climat et du sol qui déterminent la répartition des essences en fonction de l’altitude, de l’exposition et de la nature du sol. Ainsi, le plateau de la Semine et le piémont des chaînons jurassiens du Crêt d’Eau et du Vuache sont colonisés par des Chênaies à Charme. Les pentes exposées au sud hébergent des Chênaies ou des Hêtraies thermophiles (= qui aiment la chaleur).

A partir de 900 à 1000 m, c’est la forêt mélangée de Hêtres et de Sapin qui s’installe. Le forestier peut intervenir pour introduire des essences hors de leur aire normale, comme l’enrésinement des forêts de plaine.

Le paysage rural actuel, avec sa mosaïque de champs cultivés aux couleurs changeantes selon les cultures et les saisons, et ses prairies naturelles fleuries, fauchées ou pâturées, est donc bien sous l’influence des activités humaines. Paradoxalement, on assiste à une recolonisation des prés secs ou des zones humides délaissées par l’agriculture, en raison de leur moindre productivité et de difficultés d’accès aux engins agricoles.

L’artificialisation du paysage :

Outre l’emprise agricole, les activités humaines marquent le paysage par l’urbanisation, les aménagements routiers, les exploitations de matériaux. Sur notre panorama, on reconnaît les villages d’Arcine et son château, Longeray, Léaz, et plusieurs carrières en activité.

La maîtrise de ces impacts passent par d’une part une prise de conscience collective et la mise en place de documents d’urbanisme (POS, PLU, SCOT) ou des mesures réglementaires comme les Arrêtés de Protection de Biotope. La lutte contre la reforestation des biotopes abandonnés nécessite la mise en œuvre de mesures de gestion : débroussaillement, fauche. La conservation de la biodiversité est à ce prix. Le SIPCV met en œuvre ce genre de mesure sur son territoire.

L’analyse de ce magnifique paysage nous a entraînés longuement dans le temps et l’espace. Cela devrait nous inciter à respecter davantage cet environnement qui a été si long à se mettre en place et que notre puissance technologique peut dégrader bien plus rapidement.

Station 7 : La carrière sur Entremont

UN SITE À PROTÉGER

Nous profitons de cette occasion pour évoquer encore quelques aspects de la géologie locale liée à la faille ou non, mais aussi les richesses faunistiques de notre montagne notamment avec celles liées à ses falaises abruptes. Ces trésors naturels doivent être protégés et c’est justement l’objet de l’APPB mis en place en 2005.

La faille, toujours la faille :

Le site de la station 7 permet d’illustrer de nouveaux aspects du fonctionnement de ce gigantesque accident tectonique. Derrière le panneau, nous observons un pli asymétrique limité par une faille oblique soulignée par le trait rouge sur la photo ci-dessous. (Fig. 7a)

Des petits plis de ce genre se retrouvent plus bas le long de la route CD 908 et surtout dans la Carrière Rannard où ils sont mis à jour par l’exploitation. Les géologues parlent à ce sujet de plis en échelons qui se forment le long des décrochements. Le mouvement latéral de la faille du Vuache, provoque ces petites ondulations notamment dans les strates les plus plastiques de calcaires marneux. Le schéma joint permet de comprendre ce phénomène. (Fig. 7b)

De tels plis peuvent être également observés, mais à une plus grande échelle, le long de la grande faille décrochante de San Andreas en Californie.

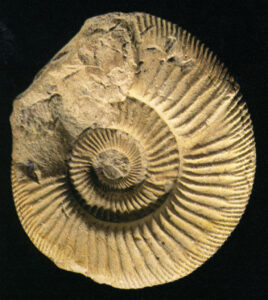

A proximité, encore fixées dans la falaise, on peut observer de belles ammonites qui témoignent de l’origine marine de ces calcaires marneux du jurassique supérieur (- 150 millions d’années). (Fig. 7c)

Notons qu’il n’est pas prudent de s’aventurer au pied de la falaise car des blocs parfois de belle taille peuvent tomber du front de taille. Une de ces ammonites, trouvée par un géologue qui a particulièrement étudié le secteur, portait des traces de morsures dues à un prédateur, peut-être un reptile marin du type Mystriosaurus ou Crocodile de mer.

Le décrochement du Vuache est ici divisé en deux et le Rocher de Léaz, que l’on voit en face est, coincé entre les deux branches. Ce promontoire est taillé dans des calcaires plissés et faillés du jurassique supérieur (Fig. 7d). Comme le montre le schéma ci-dessous (Fig. 7e), les branches de la faille du Vuache ne sont pas verticales comme on pouvait l’imaginer autrefois mais inclinées, et le compartiment nord de la montagne tend à chevaucher le compartiment sud. Ce chevauchement s’accentue dans le massif du Grand Crêt d’Eau et dans la Haute-Chaîne du jura.

Le Rocher de Léaz porte à son sommet des ruines de murailles, vestige d’un Château du Moyen-Age (Fig. 7f). Il est mentionné pour la première fois en 1138 comme dépendance du Prieuré de Léaz. Acquis en 1872 par le baron de Gex, il est vendu ensuite au Comte de Savoie. Le bourg autour du château est fortifié en 1348 et défendu par une porte. La situation privilégiée de ce fort permet de surveiller le passage issu du Défilé de l’Ecluse en rive droite du Rhône. Le site est pillé et incendié par les bernois en 1560 et ruiné définitivement par les Genevois en 1586.

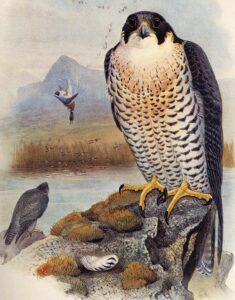

Des falaises accueillantes :

Les anfractuosités creusées par l’érosion dans les falaises calcaires sont propices à la nidification de trois grandes espèces d’oiseaux remarquables. Le faucon pèlerin (Falco peregrinus) (Fig. 7g), est un chasseur de haut vol, spécialisés dans la poursuite des oiseaux. Dès le mois de février, ses évolutions acrobatiques marquent le début de la nidification. Cet oiseau est passé très près de la disparition suite aux prélèvements d’œufs et de jeunes pour la fauconnerie. De plus, la fécondité des femelles était très diminuée à cause des pesticides contenus dans ses proies granivores. Actuellement trois couples nichent régulièrement sur les falaises du Vuache. Le Grand-duc (Asio otus) (Fig. 7h), s’est installé ici dans les années 1990. Les « ouh ouh » sonores du mâle se font entendre à la tombée de la nuit durant les mois d’hiver. Notre couple de Grands-ducs s’est installé ici il a quelques années en chassant le Faucon pèlerin qui nichait dans la falaise. Il est même possible que le Grand-duc ait tout simplement mangé l’occupant des lieux avant d’élire domicile dans son aire. Les Grands Corbeaux (Corvus corax), étaient autrefois abondant dans toute la plaine française. Beaucoup plus grand que notre Corneille noire, ils ont charognards et omnivores. On les reconnait en vol à leur queue cunéiforme et à leurs cris rauques répétés. Ce sont les Corbeaux qui hantaient les champs de bataille et les gibets du Moyen-âge. Ils ont été persécutés très longtemps. Actuellement ils trouvent refuge dans les falaises escarpées du Vuache.

Une protection nécessaire :

Plusieurs falaises du flanc sud-ouest du Vuache, équipées pour l’escalade, ont subi un « nettoyage » des fissures extrêmement néfaste, provoquant l’élimination de nombreuses plantes de rochers dont le rarissime Lis orangé. En outre, la fréquentation des falaises par les grimpeurs constitue une gêne certaine pour les oiseaux nicheurs. Pour remédier à cette situation préoccupante, le SIPCV a demandé la mise en place d’une mesure réglementaire de protection. Le 23 mars 2005, le Préfet de la Haute-Savoie a signé un Arrêté de Protection de Biotope interdisant tout équipement des falaises à des fins d’escalade. De plus la pratique de ce sport sur les falaises concernées par cet Arrêté, est prohibée du 15 janvier au 30 juin pour éviter le dérangement des oiseaux nicheurs.

Notons que par ailleurs toute modification ou altération du milieu est interdite. Notamment, toute nouvelle ouverture de carrières est désormais interdite. Les pratiques sylvicoles ou cynégétiques continuent à s’exercer.

Station 8 : À l'extrémité nord du Vuache

LE DÉFILÉ DE L’ÉCLUSE, UNE ÉNIGME GÉOLOGIQUE

Dans ce numéro, nous aborderons comme à l’accoutumée des phénomènes géologiques d’ordre tectonique et paléontologique, mais aussi des questions biogéographiques et historiques.

Une cluse à l’origine énigmatique

Le défilé de l’Ecluse est, géologiquement parlant, une vraie « cluse », c’est-à-dire une coupure perpendiculaire à un pli anticlinal. On peut se demander comment une telle entaille a pu se former dans des roches aussi massives. Déjà à la fin du 19ème siècle, Horace-Benedict de Saussure se posait la question « J’ai désiré connaître l’origine de cette ouverture, si intéressante pour nous. Mes observations, comme on le comprend bien, n’ont abouti qu’à des conjectures ». Les géologues évoquent une faille transversale qui aurait fragilisé la zone, mais on n’en voit aucune preuve sur le terrain. Le fait que le pli du Crêt d’eau se transforme en un demi-anticlinal du Vuache à cause de la faille, serait-il responsable ? D’autres géologues invoquent une forte reprise de l’érosion fluviatile par le Rhône à l’occasion de l’évaporation de la Méditerranée au Messinien, il y a 6 millions d’années ou encore le rôle des glaciations répétitives au Quaternaire. Pour le moment, le mystère reste entier. Il n’en reste pas moins que cette cluse constitue un couloir largement emprunté par les animaux et les hommes.

Un couloir migratoire d’importance européenne

Placé comme un goulet au fond de l’entonnoir que dessine le plateau suisse entre Alpes et Jura, le défilé de l’Ecluse concentre les flux migratoires des oiseaux en provenance de l’Europe du Nord-Est au cours de leur migration postnuptiale à l’automne. Des observateurs franco-suisses se relaient d’août à novembre pour compter quotidiennement les voyageurs ailés. Outre les pigeons ramiers qui autrefois empruntaient ce couloir par centaines de milliers, ce sont les rapaces qui sont les vedettes de cette grande migration. Les Buses variables, les Bondrées apivores, les Eperviers, les Milans noirs et Milans royaux franchissent les pas par milliers. Les Pigeons colombins, les Corbeaux freux, et nombre de petits Passereaux comme l’Alouette des champs, l’Etourneau sansonnet, la Bergeronnette printanière sont aussi du voyage. Quelques passants de marque sont à citer : les Cigognes noires et blanches et les Grues cendrées qui parfois stationnent dans les prés avant de franchir le défilé. Les résultats chiffrés de ces observations annuelles sont à disposition sur le site de la LPO 74 (Ligue pour la protection des oiseaux).

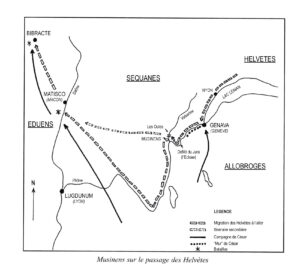

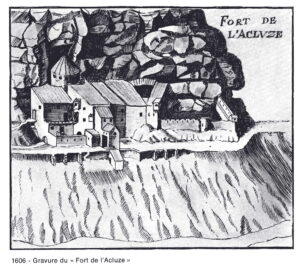

Un passage obligé pour les hommes

Le défilé de l’Ecluse se franchissait essentiellement en rive droite, car en rive gauche, les falaises du Vuache, plongeant droit dans le Rhône, étaient plus difficile à traverser. On ne peut passer sous silence l’épisode fameux popularisé par Jules César dans ses Commentaires de la guerre des Gaules. Le peuple germano-celtique des Helvètes, occupant le territoire qui constitue la Suisse actuelle, entreprend au milieu du 1er siècle avant J.C. une grande migration vers la Saintonge après avoir incendié ses terres. Les Helvètes souhaitent traverser le Rhône sur des passages situés entre Genève et le Vuache. Jules César inquiet du renfort apporté par les Helvètes à ses ennemis gaulois, interdit le passage au Roi Orgétrix et son peuple. Les romains édifient même des fortifications entre Genève et le Vuache en rive gauche, connues sous le nom du « Mur de César ». En réalité il devait s’agir de fossés et levées de terre renforcés en quelque endroit par des bastions plus importants. Ce « mur » reste à localiser précisément. Les Helvètes doivent donc franchir la cluse en rive droite. En 58 avant J.C., ils subissent une Cruelle défaite à Bibracte face à César et doivent rebrousser chemin. (Fig. 8a)

Pour protéger ce passage qui constitue la porte de sortie du bassin lémanique au sud, des ouvrages défensifs ont été construits à toutes les époques. La première mention explicite d’une maison forte remonte au 13ème siècle. Elle est due aux Barons de Gex. Entre le 14èm et le 16ème siècle, les affrontements entre Savoyards, Genevois, Bernois Français et espagnols furent nombreux. C’est au 17ème siècle que le Fort du bas est construit selon le style de Vauban. Profondément remanié au 18ème siècle, il prend son aspect actuel. Détruite en grande partie en 1814-1815 lors des guerres napoléoniennes, il est reconstruit entre 1820 et 1830. C’est entre 1830 et 1841 qu’est construit le fort supérieur. Les deux sont reliés par un escalier intérieur de 1165 marches !

Sous le commandement du Capitaine Favre, la garnison du fort résista aux Allemands du 22 au 24 juin 1940. Les soldats seront envoyés en captivité. Une ultime bataille opposera les maquis de l’Ain et l’occupant en déroute en juin 1844. Après une longue période d’abandon, le Fort est désormais propriété de la Communauté de Communes du Pays de Gex. Transformé en Musée, le Fort accueille des expositions et animations diverses de juin à septembre.

Une barrière infranchissable

Paradoxalement, ce lieu de passage joue le rôle de barrière biologique pour plusieurs plantes méridionales. Lors de la reconquête post glaciaire des espaces rendus stériles par les glaces, certaines plantes ont trouvé refuge sur les pentes calcaires escarpées et très bien exposés du Vuache et des alentours du Fort l’Ecluse. C’est ainsi que dans leur remontée vers le nord le long de la vallée du Rhône, ces végétaux exigeants en chaleur qui prospèrent dans des contrées situées plus au sud, ont trouvé leur limite septentrionale. C’est le cas du Stipe penné (Stipa eriocaulis), qui arbore ses fruits prolongés par un long plumet, de l’Hélianthème de l’Apennin (Helianthemum apenninum) avec ses pétales blancs fripés comme ceux des Cistes. Là s’arrête aussi l’Erable de Montpellier (Acer mons pessulanum) avec ses petites feuilles trilobées et coriaces et l’Aethionème des Rochers (Aethionema saxatilis) aux délicates petites fleurs roses.

La grande Cigale plébéienne (Lyristes plebeius) anime encore de ses puissantes stridulations le défilé, mais ne s’entend plus au-delà.

Déchiffrer les archives de l’histoire de la Terre

Le long de la route d’Arcine à Chevrier (D 908a) mais également en rive droite le long de la D984 puis la N206, il est possible d’observer la succession des couches géologiques qui constituent l’ossature des massifs de Crêt d’eau et du Vuache. Différentes sciences géologiques permettent de reconstituer les phases de l’histoire lointaine de la région. Cette connaissance n’est pas seulement une satisfaction intellectuelle, mais elle permet de préparer les grands ouvrages d’aménagement du territoire comme le percement des tunnels routiers ou ferroviaires, la construction des ponts, des barrages pour l’exploitation des ressources minières.

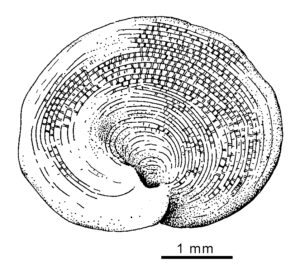

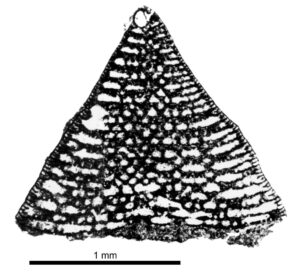

La stratigraphie analyse la superposition des couches, leur variation d’épaisseur, leur disposition. Leur composition minérale et chimique est l’objet de la lithologie tandis que la paléontologie étudie le contenu en fossiles et microfossiles. Ce sont ces données réunies qui permettent de déterminer dans quels milieux se sont déposés les sédiments à l’origine des roches que nous observons actuellement. On peut affirmer que la plupart des roches calcaires ou marno-calcaires constituant l’ossature du Vuache, se sont formées en milieu marin. Nous y trouvons en effet de nombreux fossiles comme les Ammonites évoquées dans le panneau 7. Tout près de la station 8, ce sont des fossiles de Crevettes fouisseuses (Fig. 8i et 8j) et des carapaces de tortues marines qui vivaient il y a 130 millions d’années, qui ont été découvertes. Notons que plusieurs microfossiles de Foraminifères ont été décrits à partir d’échantillons locaux. Leurs noms évoquent la toponymie du lieu. Ce sont par exemple Valserina et Eclusia (Fig. 8k et 8l) qui caractérisent et datent des niveaux du Cétacé inférieur.

L’étude de la déformation subies par les roches ou tectonique, permet de reconstituer les événements qui sont à l’origine des reliefs actuels. Ainsi, la surrection des plis jurassiens est une conséquence de la mise en place des Alpes, elles-mêmes engendrées par la rencontre collision des plaques tectoniques africaine et européenne.

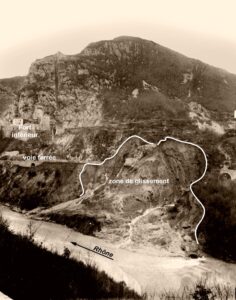

Une catastrophe ou quand le Rhône s’arrêta de couler

Dans la nuit du 3 janvier 1883, à la suite de pluies persistantes, les talus des rives du Rhône en amont du Fort l’Ecluse, complètement détrempés, glissent vers le fleuve produisant un sourd grondement perçu jusqu’à Vulbens. La voie ferrée Lyon-Genève est emportée et un tunnel de 45 m est recouvert Le cours du Rhône est obstrué durant plusieurs heures créant un lac artificiel menaçant les habitations. Heureusement, il n’y a eu aucune victime. Rapidement, le barrage est emporté par le Rhône et tout rentre dans l’ordre. Cet incident a eu les honneurs du Journal l’Illustration de l’époque. Depuis, les rives abruptes du Rhône ont été drainées aussi bien en amont de la Cluse qu’en aval pour éviter de tels phénomènes qui pourraient menacer le barrage de Génissiat par la vague que pourrait créer une telle chute brutale de matériaux dans la retenue.

Station 9 : Raclaz d'en haut

GÉOLOGIE SANS FRONTIÈRE !

Déchiffrer le grand livre de l’histoire de notre sous-sol

Le Bassin genevois, que nous découvrons largement depuis le pont sur l’autoroute A42, est une vaste dépression synclinale insérée entre deux anticlinaux jurassiens, la Haute-Chaîne à l’ouest et le Salève à l’est. Au cours de la brève histoire humaine, se sont succédés Allobroges, Romains, Burgondes, Germains, Savoyards et enfin, Français et Helvètes. L’histoire géologique qui est inscrite dans les strates s’étend sur des durées beaucoup plus longues et fait fi de ces frontières très fluctuantes.

Pour reconstituer les évènements qui ont émaillé cette longue période, il faut observer les roches lorsqu’elles affleurent ou réaliser des sondages profonds. Les prospections géophysiques (sismique-réflexion) donnent aussi de bons renseignements sur les structures profondes. Dans la région, des forages pétroliers ont été réalisés à Humilly près de Viry, en 1968-1969. Ils ont atteint des roches datant de l’ère primaire à 3051 m de profondeur. Ce sont ces techniques qui ont permis de schématiser la structure de notre sous-sol telle que la montre la figure ci-dessous :

Si nous reconstituons le « film » des évènements qui se sont succédés dans la région genevoise, nous constatons que certaines séquences manquent à l’appel comme le suggère le schéma ci-dessous. Les parties colorées correspondent à des traces tangibles avec des roches et des fossiles. Par contre les blancs laissent penser que soit aucun dépôt n’a eu lieu durant ces périodes ou bien que ces dépôts ont été enlevés par l’érosion.

La longue histoire de la géologie locale :

La colonne stratigraphique relevée à Humilly, est l’occasion de décrire les différents paysages qui se sont succédés pour aboutir à celui que nous connaissons actuellement.

Les couches les plus profondes, non atteintes par le forage, sont constituées de roches cristallines, granite, gneiss notamment, âgées de 700 millions d’années au moins. C’est le socle sur lequel tout repose. A la fin de l’ère primaire, entre – 350 et – 250 millions d’années, un long épisode de sédimentation continentale avec des lacs, des marécages et des forêts humides, laissera des dépôts schisteux et gréseux entrecoupés de lits de charbons. Il faut imaginer des forêts peuplées de grandes fougères et prêles comparables à nous arbres actuels.

Plus récemment, au début de l’ère secondaire, à la période du Trias (- 230 à – 203 millions d’années) la région se trouvait sur les marges d’une vaste mer, la Téthys. Dans des lagunes saumâtres se sont déposés des roches qualifiées d’évaporites telles que le sel gemme, le gypse. On peut trouver ce gypse lorsque le Trias affleure, comme à Champfromier par exemple, où il a été exploité comme pierre à plâtre.

Entre – 203 et – 110 millions d’années (ère secondaire, du jurassique au crétacé inférieur), la région a été constamment submergée par une mer de profondeur variable, avec sans doute de courtes phases d’émersion qui ont guère laissé de traces. Les fossiles trouvés témoignent de ces variations de profondeurs. Les Ammonites, Mollusques Céphalopodes apparentés aux rares Nautiles actuels, peuplaient des mers relativement profondes. Ces prédateurs servaient aussi de proies à des Reptiles comme nous l’avons évoqué à propos du panneau n°7. Ces Ammonites, outre leur rôle d’indicateurs d’un milieu de vie marin, sont d’excellents dateurs des terrains sédimentaires. Voici 3 exemples de fossiles caractéristiques de périodes particulières.

A la fin de la période jurassique, à la faveur de mouvements du sous-sol, c’est une mer chaude et peu profonde qui s’installe, propice au développement de récifs coralliens riches en coquillages et poissons. Des îlots étaient couverts d’une végétation tropicale.

Nous ne trouvons pas localement de terrains du Crétacé supérieur. Une émersion a donc eu lieu. L’érosion a profondément marque les ultimes couches du Crétacé inférieur (Urgonien) creusant des avens et des réseaux karstiques dont on trouve des traces en surface ou qui ont été rencontrées en profondeur lors du percement du tunnel du Vuache.

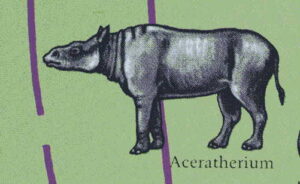

Ces poches sont souvent remplies d’un dépôt de grès siliceux et ferrugineux, le Sidérolithique, parfois exploité comme minerai de fer comme au Salève. En l’absence de fossile ces dépôts sont difficiles à dater. Entre – 25 et – 20 millions d’années (fin de l’ère Tertiaire), se sont déposées des molasses (grès à ciment calcaire) dans des lagunes continentales sous un climat tropical. Les forêts luxuriantes étaient peuplées de nombreux Mammifères dont des Rongeurs, mais aussi des Tapirs, des Rhinocéros notamment.

Entre – 20 et – 16 millions d’années (étage Burdigalien du Tertiaire), mais seulement sur le versant occidental (Plateau de la Semine, Vallée du Rhône), une mer périalpine peu profonde reçoit les sédiments arrachés aux Alpes toutes jeunes et encore très élevées. C’est ainsi que se forme la molasse marine, grès plus ou moins grossier contenant des fossiles abondants : dents de requins (Fig. 12), huitres, oursins, pectens. Ce sera la dernière occurrence marine pour notre région.

C’est à partir de – 25 MA que s’ébauchent les plissements jurassiens à la suite de la surrection alpine. On peut imaginer que vers – 10 MA, les plis du Jura, du Vuache et du Salève ont acquis leur morphologie actuelle.

Les prochains dépôts seront ceux laissés par les glaciers qui se sont succédés à l’ère quaternaire à partir de – 1,8 millions d’années. Les dépôts morainiques très hétérogènes contiennent des argiles, des sables, des graviers parfois consolidés en conglomérats. Ces couches, souvent perméables, servent de réservoir à des nappes phréatiques du plus haut intérêt pour notre alimentation en eau de bonne qualité. Des blocs erratiques de granite ou de gneiss ont été déposés lors de la dernière glaciation qualifiée de « Wurmienne » entre – 70 000 et – 15 000 ans. Ces blocs ont quelquefois été creusés par nos ancêtres de petites cavités, donnant ces mégalithes particuliers appelés « Pierres à cupules » et dont nous avons déjà parlé. Les dépôts morainiques sont le support du paysage actuel, largement façonné par l’homme, avec les forêts, les marais, les étangs mais aussi les cultures et prairies et les aménagements urbains et routiers.

Vola brièvement résumé l’histoire géologique de ce bassin genevois et des montagnes qui le bordent. L’histoire qui suit est celle de l’Homme, un très petit épisode par rapport aux énormes durées des temps géologiques, pourtant, l’empreinte qu’il laisse est très importante.

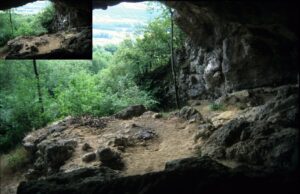

Station 10 : Savigny

UN VIEUX REPAIRE D’OURS

Depuis la base du Vuache vers Savigny, deux grandes cavernes ou balmes sont visibles au flanc de la montagne en pleine forêt. Elles ont attiré l’attention des habitants depuis les temps les plus anciens. Il est plaisant à ce propos de relire la monographie qu’a publié en 1911 Félix Fenouillet (1842-1924), instituteur honoraire et auteur de nombreuses publications sur l’histoire locale. Amateur éclairé et curieux, il a repéré dans le remplissage superficiel du plancher des grottes, au milieu d’ossements d’animaux divers, des haches polies et des restes de foyers d’âge Néolithique et gallo-romain. En 1948, un illustre géologue genevois, Adrien Jayet réalise une fouille plus exhaustive et en publie les résultats en 1949 dans les Archives des sciences (Genève). Les couches les plus superficielles livrent des ossements d’Ours brun (Ursus arctos) de Cerf d’Europe et de Marmotte. Les couches plus profondes contiennent de nombreux restes appartenant à des animaux aujourd’hui disparus du Vuache comme le Lièvre variable, le lagopède et surtout le grand Ours des cavernes (Ursus spelaeus). Ces vestiges témoignent d’un climat froid qui annonçait la dernière glaciation. Par contre aucune trace d’occupation humaine ancienne n’a été trouvée, mais il est probable que de nouvelles fouilles scientifiquement conduites nous en apprendraient davantage sur cette période. On constate donc que deux espèces d’Ours se sont succédées sur le Vuache et en particulier à Savigny qui finalement mérite bien son surnom de « Pays des Ours ». Notons que la dernière mention d’Ours sur le Vuache date de 1818. Cette année-là, 4 ours défrayèrent la chronique en commettant des dégats dans les cultures et les vergers du piémont. Au cours d’une battue à laquelle participaient des chasseurs de Chaumont et de Savigny, deux Ours, une mère et son petit furent abattus. Ce sont les derniers plantigrades mentionnés dans le Vuache. Par ailleurs, les Ours bruns disparaissent du Jura en 1860 et de la Haute-Savoie en 1880.

Comment se sont formées ces cavernes ?

Il faut remonter loin dans le temps pour comprendre ce phénomène. A l’aube es temps tertiares, il y a près de 60 millions d’années, le Jura et le Vuache sont maintenant émergés. Il règne un climat chaud et humide. Les couches de calcaire Urgonien dans lesquelles sont creusées nos grottes sont horizontales. Une intense érosion a fait disparaitre les couches sus-jacentes. Le calcaire massif mais très fissuré , est soumis à l’action des eaux de pluies fortement chargées en Dioxyde de carbone (CO2 ) et devenant ainsi acides. Ces eaux corrosives s’infiltrent dans les fissures de la roche dont le calcaire (CaCO3 ) est alors partiellement dissous. C’est ainsi que se forment ce que les géologues nomment le modelé karstique. En surface on peut observer des cannelures, des rigoles plus ou moins profondes (lapiaz) des entonnoirs de dissolution (dolines) des gouffres (avens) et en profondeur des réseaux de galeries, grottes et cavernes. Il est très probable que les grottes de Savigny soient d’anciens avens redressés lors de l’érection du Vuache et repris par une érosion plus récente. D’ailleurs, le remplissage de la grotte est en grande partie constitué de sables et argiles riches en fer à rattacher au sidérolithique décrit dans le panneau n° 1 « La Pareuse ».

Des traces d’occupation humaine ancienne

Si les vestiges abandonnés par nos ancêtres sont peu abondants dans les grottes, plusieurs indices viennent témoigner de leur présence à proximité. Ce sont les pierres à cupules. Nous avons déjà évoqué ces modestes mégalithes à l’occasion d’un précédent panneau (N° 5 Le Dauzet). Félix Fenouillet, cité plus haut, a découvert 3 de ces blocs erratiques situés en contrebas des grottes. Ce sont des blocs de roches cristallines (Gneiss) apportés ici par le glacier Wurmien en provenance des Alpes de la région du Mont blanc. Les hommes préhistorique, à une époque que nous ne pouvons dater avec précision (entre – 4000 et – 500 ans avant Jésus-Christ) faute d’indice laissés par eux, ont creusé à la surface des blocs de petites cupules de quelques centimètres de diamètre et peu profonde. La signification de ces sculptures nous échappe : on peut imaginer des raisons rituelles, religieuses ou symboliques, mais sans preuve.

Une échelle des temps préhistoriques.

Pour situer dans les temps postglaciaires les évènements évoqués ici mais aussi dans les précédents articles, je vous propose une échelle chronologique sur laquelle les différents sites préhistoriques sur ou autour du Vuache sont situés.

Cet article met un terme à cette description station par station des 10 panneaux qui constituent le : « Parcours de découverte du Vuache » mis en place par le SIPCV depuis 2005.

Bonne visite. N’hésitez pas à faire remonter vos remarques éventuelles au SIPCV (mairie de Vulbens).

Jacques BORDON, Vice-Président du SIV (ex SIPCV)

Syndicat Intercommunal du Vuache

Mairie, 1 rue François Buloz

74520 VULBENS

syndicat.vuache@orange.fr

04 50 04 62 89